Sunday, December 28, 2014, 10:21 AM

12/28������������������Ǥζ������̤ϣ����٥���롿Ωˡ��ȥ�

NHK�������������Ƥ��������ѡ��ץ쥼��ơ������ּ������륳������ ����Ӳ����르���֥�Ĵ�����ˤޤĤ��ʪ���

����������

�����餫��ư�褬�Ѥ��ޤ�

http://www.nhk.or.jp/superpresentation/backnumber/141105.html

ưʪ�������Τ���ǽ�����⤤����������ޤ������ջ֤ǹԤ��Ƥ���Ȥ���������ޤ���

���ʥ��ॷ�ϥ���ƥߥ��Ȥ����ó������˴������ơ����줵���ޤ��������ƥե�ߥ˿��٤Ƥ�餦����ˤǤ���

�ϥꥬ�ͥॷ�˴������줿���������ϡ�Ǿ��ȥ����뤵��ƿ�����ӹ����餪�ܤ��ˤޤ�������Ӥ���������Ǥ����������ȤǤϤʤ��ΤǤ���

�ɼ�ϰջ֤Ϥʤ�������դ����ơ������ơ���������ˤäƽФƤ����Ȥ����ѥ�����

���ܤγؼԤ�����ǥޥ������٤����ϻ�䤬��������Ƥ������Ȥ�Ĵ�٤ޤ�����

�ȥ����Ȥ��������륹�ϥͥ��ߤ˴�������ȡ��ͥ��ߤ�ǭ�줺��Ť��Ƥ����Τ������Ǥ��������ƶ�����ǭ�˴������롣�Ĥޤ�Ӯ����ˤ���륦���륹��ȯ������Ƥ���ΤǤ���

�ȥ����Ȥ��������륹�ϥͥ��ߤ˴�������ȡ��ͥ��ߤ�ǭ�줺��Ť��Ƥ����Τ������Ǥ��������ƶ�����ǭ�˴������롣�Ĥޤ�Ӯ����ˤ���륦���륹��ȯ������Ƥ���ΤǤ���

���ʤ������ʤϥ����륹�ˤ���Τ��⤷��ʤ�

��ʬ�ͤ����뤳�ȤǤ���

�����륹�ΰ����Ҥ��Ѥ��ơ������ե������Ĥ��餻���ꡢ�ޤ��ɼ�����������������ƴ⼣�Ť���Ω�����븦�椬�ʤ�Ǥ��ޤ���

���ŤȤ��äƤ���ʪ�ؤ����ؤγ������ʤ��ʤ�ĤĤ���ޤ���

| ���Υ���ȥ��URL |

( 3 / 3968 )

( 3 / 3968 )Saturday, December 27, 2014, 03:02 PM

12/27������������������Ǥζ������̤ϣ����٥���롿Ωˡ��ȥ�

�����ϥ��ꥹ�ȶ��ο���������ΤϹ��ͻ���ο��ؼԡʸ����Ǥ��»��ȤȸƤФ�Ƥ���ˤǤ���Ȥ��������Ҥ٤ޤ�����

�����ο��ؼԤ�Ʊ���褦�ˡ��桹�⤤�ĤΤޤˤ����ꥹ�ȶ������ޤäƤ���Ȥ��������Ƥߤޤ��礦��

����ϲ��ڤǤ���

60ǯ��Υե��������֡��ࡢ����������ǯ��Υ˥塼�ߥ塼���å��֡��ब���꺣�Ǥ�J���å���J�ݥåץ��Ȥ�Ф�

�����ϸ��ߤβ��ضʤΥᥤ�ȥ��ȤʤäƤ��ޤ���

���å���ݥåץ��Υ١����Ͻ���Ū�ʹ�꤬����

��Ǥëͳ�¤�ƥ�����ȡ�SONGS�פǼ��Ȥζʤ����Τȥ쥯�쥤��Ǥ����������Ƥ��ޤ������������ȤǤϻ������ú��Ǥ���ȤҤȤĤҤȤ����Τ˶��̤��Ƥ��ޤ�����

�����Ե����פϤޤ��˻Ĥ��줿��Τؤ��ú��ΤǤ��͡�

���������ʥ��塼��åסˤβΤʤ�ƤΤ����Զ���DzΤ��Ƥ���´����ʤ���

�衼���åѤβ��ڤϤΤ�Ȥ϶���Ǥε��ꤴ�����βΤǤ����������Ǥ��礦��

������ȿ���ȥ�å����ϡʥץ��ƥ�����ȡˤ��衼���åѤ˹���������ˤ����ơ��⡼�ĥ���Ȥ�Ϥ���ڲȤ�������פ����ܤ�̤����ޤ���������Ǥϥ�ǥ����Ȥ˻ٱ礵�줿�ߥ����������ɽ�Ǥ���

�ݽѳ�ư�Ϥ��Τޤޥ��ꥹ�ȶ��۶��ΰ�ĤǤ�

����ꥫ��ѹ�Τ������γؤȤ���������βλ���ɤ�ȡ���������Ʊ���褦�ʤ�ΤФ��ꡣ

���������ץ��ƥ�����ȹ�ȤϿ�̱���ˤ����Τ�

����ʹͤ����äƤ���Τ�SEKAI NO��OWARI�ʤ������Τ����ˤȤ����Х�ɤ��ФƤ������Ȥ˻�Ϥ֤�������櫓�Ǥ����ǡ������������⭶���о줷���Ȥ���֤����Ӥޤ������ɡ�

��������sekai no owari (�����ν���ˤȤϡֺǸ�ο�Ƚ�פǤ�

�����ν���Ὢ�����Τ���

����䶵��������ඵ�����ꥹ�ȶ��Ϥɤ���ϥ�ޥɡʥ�ϥ�åɡˤη������������Ǥ�������ʤΤ�ʬ�����Ƥ���ΤϤʤ�Ǥ���

�����Ĺ�ʤ��Ȥ����������ˤΡֵ���������ΤäƤ��ޤ����סʿ�Ĭʸ�ˡˤȶ����绰Ϻ�Ρ��������狼�뽡���Ҳ������פ��餤�����ɤ�Ǥʤ��μ����Ǹ������㤤�ޤ��ʾС�

���ꥹ�ȶ��Ȥϥ��ꥹ�Ȥκ��פ���ʴꤦ�˽���

ɬ�������ˤϽ��꤬��ơ����ΤȤ��˥��ꥹ�Ȥ�ᴤäƲ桹������Ω�ĤȤ����������Ƥ���ͤ����ꥹ�����ȸƤӤޤ������ζ�����Τ���ҤΥڥƥ��ʽ���Х�����ˡ�ġˤǤ���

����������롪�����齪���������衪�Ȥ���������䤿���ˤϤä��궵���Ƥ��줿�Τ��ϼ��֥å���©�������ΤǤ���

����������ʿ�����˿ͤ����Ϥ�����ͥ��ꥹ�ȶ��̤Ǥ���Ȥ����ޤ���

�������ʥ��ꥹ�Ȥκ��סˤ������Х��ꥹ�ȡ���ƻ�ԡˤ��Τ��Ƥ��������οͤϡ���¼�ջ��ʤ�����餫���ˤǤ���

���������ץ��ƥ�����Ȥ��Ҳ������ۤ�ʡֿʹ���¼�ջ���õ����ʾ�ƻͺ����

�����������Υ����ƥåɡ����ߥ�˥ƥ����������ۡ����ء����ġ�

��ɡ������������ܤΥ��ꥹ�ȶ��̤�˱ƶ���ڤܤ����Τ���

��Ҥν���¼�ջ����ܤ��ɤ�ȡ��ۤ�Ȥ��˵��㤤�ʾС�ȿ���ϡ�ȿ�ȿ���ȿ���ҡ�ȿ���������Сˡ�����

SEKAI NO��OWARI����Ԥ�������ʿ͵�������Τ��ʻ���繥���Ǥ��ˡ������椴���������ˤ����Ʊ����Ѥȸ��夬���Ƥ��뤫��Ǥ��礦��

�ΤäƤ����餺�����ڤ��̤��ƥ��ꥹ�ȶ����ۤ˲桹����Ǿ����Ƥ���ΤǤ���

| ���Υ���ȥ��URL |

( 3.1 / 151 )

( 3.1 / 151 )Friday, December 26, 2014, 03:52 PM

12/26������������������Ǥζ������̤ϣ����٥���롿Ωˡ��ȥ�

�������������ؤȻ��ۤ���ž��������ޤ����������ޤȤ��ʸ������ǯ���Ǥ��줿�֥ե�ᥤ������˥ƥꥢ���������ܤ�ư�������ס����ý�˼�� �Ǥ���

����ʸ�������®�����β��ؿʤ����ư�Ϥϡ���������Ω���줿���ڽ�Ĵ��ʤФ礷��٤���ˡפȤ�������Υ���ƥ������������ؤǤ��ä����Ȥ�ޤ������������˾����ȯ�����ȼ��餷�Ƥ��ޤ���

�����������ؤ乩�ؤȤȤ�˻��ۤ�����Ѥ��������ɬ��Ǹ��椷���Τ��ڽ�Ĵ��Υ����ã�Ǥ���

�������ڽ�Ĵ��Ȥ������浡�ؤϸ����������Ļ�ۡ�ŷʸ��Ȥ��������ո��β��ˤ��ä�ŷʸ��¬�꤬���ȤǤ���

�������ڽ�Ĵ��Ȥ������浡�ؤϸ����������Ļ�ۡ�ŷʸ��Ȥ��������ո��β��ˤ��ä�ŷʸ��¬�꤬���ȤǤ���

�Ǥ������ڽ�Ĵ��ʰ�̣�ϳ���ʸ�����������ˤȤ��äƤ⡢��Ω���ϤۤȤ�ɤ�ŷʸ������ã�Ǥ��ä��ΤǤ���

ŷʸ���ʤƤ����ˤȤ����Ǥ�����

����ŷʸ���ϲ���Ż��Ȥ��Ƥ����Τ��Ȥ����ȡ�����į��ơ���פ�Ĥ��뤳�Ȥ���̿�Ǥ��������������ʤ�Ƥ���ǯ���ˤʤ�Ȥ������������餦ʪ���ȸ���β桹�ϻפ��Ǥ��礦��������������������ʤ��������ˤǡ����ν���������ǰ���֤�Ĺ�����Ѥ��ޤ����ޤ���������礱�����Τޤ������Ǥ����顢������Ȥ�鷺���Ťĺ����Ǥޤ�������������Τ�ŷʸ���λŻ���

����Ū�ˤ�����Ĵ���Τ���α���ʤ��뤦�Ť��ˤ�ɤη�ˤ��ƤϤ�뤫�Ȥ����ƻꡦ�ꡢ��������Τ���������ꤷ�ޤ�����

���Ǥ��äƤ⳰��ʸ�����ɤळ�Ȥ��Ǥ���Τ�ŷʸ�������Ǥ�����

�ʤ�ŷʸ���ϳ�����ܤ��ɤळ�Ȥ��Ǥ����Τ��������إ륢�ʥȥߥ�����ο���Ȥ������������ĸ���Ϥ��������ϫ��������ʤ���

�Ǥ���ؼ�ã�Ϥ��餹���ɤ��ΤǤ����ʤ��ʤ�

���ؤο��������������̤�����

;�̤Ǥ������Ҳ�ͤˤʤä��������Ѹ줬���ܤ����ڤ�����ꥫ�˹ԤäƸ������ε��ѼԤ��äƤ����ΤǤ�����������ȯ����ñ��ϡ�put�ס�get�ס�If��then��else�פΣ��Ĥ����ǡ����Ȥ�ɮ�̡��Ѹ줬�ڥ�ڥ�ξ�ʤ�������Ƥ��������Ǥ����ߤ��˥���ԥ塼���ץ�����ޡ������顢����ԥ塼������Ǥ��Ȥꤷ�Ƥ����Τ��Ȥ�������⼫���ˡ�

MIT�ʥޥ����塼���åĹ�����ءˤο��ظ��漼�ˤ������椫����ؼԤ����ޤꡢ���Ĥ��ɤ˿������ï�Ǥ⤽���ε��������äƤ������ʤ�ƥ�ӤǴѤޤ�����������������аջ����̤��Ǥ���ΤǤ��礦��

���Τ褦�ˡ���������ˤϥ��ꥹ�ȶ��ץ��ƥ�����ȡʥ�˥ƥꥢ�˥���ˤ��»���ã���ռ�Ū��̵�ռ�Ū�˴ؤ�餺���λ��ۤ�������줿�Τ������ȹͤ��Ƥ��ޤ��������餳���ڽ�Ĵ��Ͼܤ���Ĵ�٤ʤ��ƤϤʤ�ʤ���

�����פäƤ����Ȥ����ˡ���ʹ�����ܤ�α�ޤ�ޤ�����

�����˼椫�줿�ˤ��������ͤ�ŷʸ�ؼԡ��ֽ��٤Ȱ�ǽ��ɡ��ij�����

��ǽ��ɤΤ���Ϥʤ�Ȥ�������ζ��Ǥ���

����������ǽ��ɤȹⶶ����ʤ����Ϥ��褷�Ȥ��ˤ���Ϥ����ˤ��ä�

�ij����Ȥ������Ԥ��Τ�ʤ��Τǡ��������Ƥߤޤ������»�����Ȥ�̾��äƤ���ǥ��ε��Ѳ�����Ǥ������ͻ���ο��ؼ�ã��������˾����Ƥ����ޤ������礦��Youtube��ư�褬����ޤ�����

https://www.youtube.com/watch?v=YJolfr6OhQw

����ư��ǡؿй嵭�١ʤ������������ͥ���������������̤λ�ˡ�����ˤ����ͻ������˿��إ֡���������Τ������Ǥ������ƤϤͤ��������ñ�ʴ����ʼ��ι⤵�����ˤȤ��ä���Τ䡢����ŷ���ʿ��إ������Ǥ���

�����Ф���ä��Ҷ�����͡���Τ�����̱�ޤǡؿй嵭�٤���������ΤǤ���

���ʤߤ˸��ߤ�ñ�̤�콽ɴ��������������������ʬ�ҡ������Ȥ��ä���Τϡؿй嵭�٤ˤ�����夷���Τ��Ȥ���

�ޤ������ܤο��ؤ��Ĥ���Ԥε��ĸ�ͳ�ʤ褷�� �ߤĤ褷1598-1673ǯ�ˤʤΤǤ���

���ε��ĸ�ͳ�ϥХƥ���������˥����ꥢ���붵�ե�������ԥΥ餫�����ؤ�ؤӡ������餯���ꥷ����Ǥ��ä��ΤǤ��礦�������̾������Ƥ��ʤ����Ȥ���ֱ��쥭�ꥷ����פǤ��ä��ȿ�¬����ޤ���

���ĸ�ͳ�Ͽ��ؼԤǤ⤢�ꡢ�����μ��������������ڵ��ѼԤǤ⤢��ޤ�����350ǯ���˿�ϩ�ȥ�ͥ���˷��äƤ��ޤǤ�������Ƥ��ޤ���

���ĸ�ͳ���»��γ��ĤȤ��ơ����η�������ǽ��ɤ餬³���ΤǤ�������ͤȤ⾦�ȤνФʤ�Ǥ��͡���Τ��»���Ǯ�椷�Ƥ����ΤǤ��������ˤʤ�ʤ�����ΤϤ����Ф�ǤϽ����Ǥ��ʤ��ä���

��ϩ�����ʤ��露�Ȥ������顧�Ǹ�δ������ԡˤ�ʡ���ͤλ�����Ȭ�ʤΤ���ͳ����������꤭�ߤޤ�����ʿ���֤����ӡˤϤɤ����ŷ��Ū�ʿ���Ū���λ�������ä������Ǥ���

��ǯ�Ͽ��ؤ����Ū�ʻ�������⤦���٤��ʤ����ޤ�

�Ȥꤢ����ݯ��ʤ䤳���ij�����������ɤ�Ǥߤ褦���Ȼפ��ޤ���ŷ��������������Ǥ�����

��������

���ؤϿ����Τ뤿��μ��ʤǤ���Ȥ��������ξQ

��ǽ��ɤȹⶶ����ʤ����Ϥ��褷�Ȥ��ˤ���Ϥ����ˤ��ä�

������������ˤˤϤ���ۤ����ɥ�ޤ����ä��Τ�

| ���Υ���ȥ��URL |

( 3 / 342 )

( 3 / 342 )Thursday, December 25, 2014, 03:01 PM

12/25������������������Ǥζ������̤ϣ����٥���롿Ωˡ��ȥ�

����س���100��ǯ��ǰSuica��ȯ���������ͳ���Ǥ��ڤä��˥塼����ή�졢�ƹˡ��Ǥ϶������Ż����̤Τ��뻰ή����ǥ����Dz�θ�����ߤ˥��Х������Τˤޤ�������ȯɽ�����ޤ�����

JR�����ܤ�SONY�������Ф����ߤޤ��Ǥ��礦��

�����������1�ߤ⤫������������ƻ���Ƥ���뤫�顣������SONY�ϥ��Х������Τˤޤǥ����Ȥ����뤳�Ȥ�����Ƥ���꤬��ޤ���

Suica�ʥ������ˤ��̾�Υ����ɤ˰����������Τ�Ρ��Dz�ϴѵҿ������Τޤ����ˤĤʤ���ޤ����Ĥޤꥳ���Ȥʤɤ��줿��Ρ�

��������ʤ�������ʤ�ʪ�Ϥ����Ƥ����ͤϤʤ�

JR�����ܤϸ���������������������ؤ�������ξ�¤�ű�ޤ������Ĥޤ���ʸ���������������Ǥ����ޤ��Ȥ������ȡ���ʧ���Τ����ˡ��Żҥޥ͡��Ȥ������ʾ�ǥݥ��å������û�����Ƥ��ޤ��������쥯�����Ȥ��ƻ�¢����ͤ��ۤȤ�ɤǤ��礦���顢�����Ǥ������ä��褦�ʤ�ΤǤ���

15,000���500�ߡʥǥݥ��å�����ˡ�750���ߤ�����μ���ͽ��Ǥ��������줬��ƻ��2������줿��1��000���ߤ������Τޤޥ����ȥ����Ǽ�ˤϤ���櫓�Ǥ����ѡ��Ȥ�����Х��Ȥ��餤�ϸۤ����⤷��ޤ��ɤ͡�

Ŵƻ�������ʿͤο����ʤΤǤ��礦�����ʤ�Ǥ�ֵ�ǰ�פ������Ǥ��ͤ������ڼ�⤫�ĤƤϵ�ǰ�ڼ�ˤ�Ĺ�ؤ�����ޤ������ɡ����ޤǤ�ï�⸫�������ޤ��ʤä��轵���ʤ�餫�ε�ǰ�ڼ꤬ȯ�Ԥ���Ƥ��ޤ�����͡�

���ĤƤΥ����륷��å��Υȥ���åȥڡ��ѡ���ư��Ʊ���褦�ˡ��������ʤ��ʴѤ뤳�Ȥ�����ʤ��ʤ�ˤȤ������������Ϥ�������餺�Ǥ���

��ư�α��ǹ�Ф��Ƥ���ͤ��������뤳�Ȥ�˺��ƤϤʤ�ʤ��Ǥ��礦��

;�̤Ǥ������߰¤�͢�����θ����θ��ʲ������꤬�ɤ�ɤ����ʤäƤ���ΤǤ���

�������ʤ��ʤ�Τϥ����ΰ��������̥饸����������衪

��������������������������������������2014/12/24��No.2971

����������������������������������������������������������������

�������ä��ɤ����С��������Ѥ��ȻŻ������Υͥ��ˤʤ�

����������������������������������������������������������������

���� ��������������

�����������ΣΣ����

��������������������

��������ι��Ŵƻ�ʣʣ������ܡˤ�22�����Ҥ���������������������ߤ���

������س���100��ǯ��ǰ�Σɣþ�ַ��ӣ�����ʥ������ˤˤĤ��ơ�������

���ƴ�˾�����������䤹���ȯɽ������������������ˡ��̤��Ȥ��Ƥ��롣

�������ͥåȤˤ������ʤɤ⸡Ƥ���롣

���֤�ؼˤ�ǥ�������ǰ��������20������������شݤ��������

���ף���5000��θ����ȯ�䤵�줿��������������˾�Ԥ��������ʣ������ܤ�

����8000������䤷���������������ߤ��������㤨�ʤ��ä�������˾�Ԥ��ذ�

���˵ͤ���ʤɤ��ƺ��𤷤���

�����������������������������������ܷкѿ�ʹ�����������

��������������������������

�����������ڤλ������ͤ���

��������������������������

�����ΰ��ʣ������ܤ�����ô���Ԥϡ������ʶ��Ӥ���Ȥ���ɾ�������

�����Ȥ�������

���ʤ��ʤ顢��̾�٤��㤯����⤢�ޤ꤫���ʤ��ä���ǰ�����������������

���������ʹ�Σ��̥ȥåפ˷Ǻܤ��줿�ꡢ�ԣ֤�ƼҤ��������夲���ꡢ

���ͥåȤǤν��ߤ��������˾�ꡢ�쵤����̾�٤�夲����

�����ξ�ǡ�̵����ȯ�䤹��С������������������ͽ�ۤ���롣

�����⤽�⥹�������Υץ�ڥ����Żҥޥ͡��ϡ��ܵҤ����������㡼����������

����ºݤ˻��Ѥ����ޤ�ȯ�ԼԤ����Ѥ������פ�������ʤΤ�Ρ�

�������ơ�����Τ褦�˵�ǰ�Ǥʤ顢�������ι����Ԥ����Ѥ��뤳�Ȥ�̵����

���ͤ����롣�Ĥޤꡢ�ؤɥ����ǸܵҤ��餪����������פ���������

�����ʤξ��ʤ���

�������Ǥ���������ۤ����פˤۤ����������٤��뾦�ʤ��������

��¿����뤳�Ȥ����褿�櫓����

��¿��������Ϥ��äƤ⡢�ֲ��Ϥ����������㤬̵���ä��Τ�ͽ¬�Ǥ��ޤ���

���Ǥ����פȿ�������������롣

�����ʱ�徦ˡ�ȸ����롣

�����ߤϥͥå����ǽֻ���¿���ξ�����뤿�ᡢ�ޡ����ƥ��Ǵؿ���

���������Ȥ�����

�������ǡֹ�����ȿ�и��̵�ؿ��ס�������������϶��Ф��ƤǤ��㤨�פ�

����åȡ��β�Ҥξ��ʤ���徦ˡ���ɤ����Ƥ��롣

����Ϥ�����������������������

��������ͭ���Ǥ��뤳�Ȥ�ǧ��ʤ��櫓�ˤϤ����ʤ���

| ���Υ���ȥ��URL |

( 3.1 / 163 )

( 3.1 / 163 )Wednesday, December 24, 2014, 01:21 PM

�������ФΡֻ���Ϻ�פ�ī����ʹ��Ϣ�ܤ���Ƥ��ꡢ���ʤ餺�ɤߤޤ�����ê�ˤϤ���ΤǤ����ɤ��ä�����ʹ�˺ܤäƤ���Τǡ�

�������ФΡֻ���Ϻ�פ�ī����ʹ��Ϣ�ܤ���Ƥ��ꡢ���ʤ餺�ɤߤޤ�����ê�ˤϤ���ΤǤ����ɤ��ä�����ʹ�˺ܤäƤ���Τǡ�

������ʸ�������̤�����Ϻ�ϼ�ʬ�ηи�����ҤǤ��ꡢ�о��ʪ��ºԤ���ǥ�Ǥ���

���������ɤ���Ȥ��ϡ��ؿ��Ӥ��ƥ���ƥ�֤���������Ľ�ʪ��Ȥ����ɤ�Ǥ����ΤǤ���

���������ɤ�С���������ʾ��������41ǯ�ˤ���ؤξ������Τ뤿��λ����Ȥ����ɤ�Ǥ��ޤ���

ʸ�����ν�ǯ�Ǥ�ů�ؤ�ǽ�˽����Ȥ�������

�����ϥ���ȡ��Ȥ�ů�ؼԡˤ�С����졼�ʱѤ�ů�ؼԡˤ��ֵ����ʤ˽ФƤ��ޤ���

�����餯�����ؤǤ϶��ܲ�����ů�ؤ�ɬ�����ä��ΤǤ��礦���������Τ�������ϳ����˴ؤ�餺�ǥ���ǥ���ȱ��ä��櫓�Ǥ���

���������л�ι�������Ω�����ӹ�˻��塢ôǤ�����������ϥ��饹������夲��Ȥ��Ϥ��Ĥ�ǥ���ǥ��������դ������̤ߤ�ʤ��ɽ������ޤ��������μ���ôǤ�λ��¡ʤߤʤߡ������Ȥ����Τ���������ΰ����夲�ȡ��夬���ˤǡ���������ϲ�ʻդΤ褦��ƨ�����Ỵ�ʾ�����ޥ�ʤ���˸��櫓�Ǥ�����ǯ���ޤ�ʤ����¤�����뺢�Τ��äǤ����ɤ������������Ƕ����ʸ������繥�����ä��ʤ��������ϤĤäѤ꤬ή�Ԥ��Ƥ���ȿ�����Ƥ������ɡ�������

����Ϻ�������ι�������ϤɤΤ褦�ʤ�Τ��ä��Τ�ʷ�ϵ����狼��ޤ���

������ؤ����ʤȤ���㤤�Ǥ���

�ϼ��Ф����뤿������ܤˤ���ؤȤ�����Τ�¸�ߤ���ȻפäƤ���ΤǤ��������Ϥ���ˤ����ϼ���ɤä��β�Ҥ˰�����餻�뤿��ˤ���褦�ʤ�Τ�������ͽ�����ȤǤ⿽���ޤ��礦����

�������ФΡ�ʸ�����פ��ȡ���ȤϿ����Фä���Ǥ���

�����ξ�������Ū���ץ������Dz���������Ρ��ѥ��������ѿ��ˤ������������ä�������Ƭ�˼�����Ƥ��ޤ���

����Ū�˸����С�¿���̲��ϡפȤ�����ˡ�Ǥ���

�Ĥޤ����Ū�����ʤ���С�ʸ�����μ��ȡ����Ф�������ʸ������ʸ�ʤιֻդ��ä��ˤǤ�����������פ�פ�ʤΤǤ�����⤵�äѤ�狼��ޤ���

�������������Τ��Ȥ�����

����ʸ�ϤȤ������̤����褢�ꤨ�ʤ�

�Ȥ������ȡ����������ء�����������߷Ű�����̡�

ʸ�ؤ�кѳؤ�ˡΧ�ؤ�ˤ�Ƥ����ȡ����٤Ƥ����ؤȤʤꡢ���ؤؼ�«���Ƥ�������Ǥ���

�������Ф����ܤäƤ�������Ϻ�λ������������ˤ���ؤθ����Ϲ������ܤ����������ڽ�Ĵ��ʤФ礷��٤���ˡפȤ����ȿ��Ǥ���

�����Ǥ����Ϥ�ʸ�Ϥ��Ȥ��ä����̤Ϥʤ���ˡΧ�ȤǤ��äƤ����׳ؼԤǤ��ꡢ�кѳؼԤǤ��äƤ���ؼԤǤ⤢�ꡢ���ؼԤǤ��äƤ�ů�ؼԤǤ⤢�ä��櫓�Ǥ���

�������Ф�ů�ؼԡ�Philosopher�ˤ��ä��ΤǤ��礦�������������Ф�Ũ�����������Ƥ��ޤ������������ǥߥ˥���Ȥ������٤�¬������Фϳʲ����Ȼפ��ޤ���

����ˤ����С����ؤȹ��ؤ�������ʪ�Ǥ����������������ͤƤ�������Ƥ���Ȥ���

�����ؤϿ��ؤ������������Ǥ��ꡢ���ؤϲ����ʲ�����Ρˤ�μ���Ū�����

�Ǥ���Ȥ������ȤǤ������ؤϿ��ؤ���������������ǡ�ˡ�ؤ�Ʊ�ͤ˿��ؤ���������������Ǥ������ؤȤϸ��衢ʼ�ʼ�ѡʤĤޤ�ʼ�������ˤΤ���γ���Ǥ���

�������ܤ���ʡʸ��ߤ����繩�����ˤ����ؤ������ؤȤ����ȿ��Ȥ��Ƥ��ޤ����������ε���������٤ޤǤ��η����³���ޤ���

��������

����������ɡ�����Ϻ:

���Ĺ��ˡֱ���ʪ��פȲ������Сֻ�θĿͼ����

���ܤλ��ۡʼ���ˤϣ���ǯ�������Ѥ�äƤ���

�������Ф⿹�����⡢����ʸ�ݤ��̤��ƾ���ο��������ߤƤ���

�����ꥹ������ꥫ�����ܤȤ���ή��Ǥ�äƤ���Technology�Ȼ���

�ʤ����μ��ȤǤ�����ʸ�ؤ����夲����Τ���

���ۤη��褬�狼��и�������褬�狼��ʤĤ��ˤʤä���

| ���Υ���ȥ��URL |

( 3 / 422 )

( 3 / 422 )Wednesday, December 24, 2014, 11:09 AM

12/24������������������Ǥζ������̤ϣ��٥���롿Ωˡ��ȥ�

����ɥ館������������Υ�ǥ�οͤ�����衣���Τɤι�Τ�����ˤ����ͤ��ʡ�

�������ȥ륳��������1600ǯ�ʾ��फ���Υ��ꥹ�ȶ������ͤǡ����˥��饦���Ȥ����ͤ��衣�Ҥɤ��ޤ������ͤˤ䤵�����ä��ȸ����������Ƥ�������

�����������λҶ������ϥȥ륳��������ƿ����ޤ���ʤ���

| ���Υ���ȥ��URL |

( 3 / 268 )

( 3 / 268 )Monday, December 22, 2014, 03:05 PM

�Ƕ��Żҥ�Ǥ��������Ƥ����Ĥ��뤳�Ȥ�Ǯ�椷�Ƥ��ޤ���

�Ƕ��Żҥ�Ǥ��������Ƥ����Ĥ��뤳�Ȥ�Ǯ�椷�Ƥ��ޤ���

Ȭɴ���Ǥ��������ʻ��ϤΤ��Ĥޤ��⤬����Ƥ��ޤ���

̣�ΰ㤤�Ϥ���Τ����������ޤ�Ĵ����ˡ�Ǥɤ����̣���Ѥ�뤫���Ƥ��ޤ���

�����Ͽȶ�ʲʳؼ¸��ʤΤǤ���

���ꥳ����������Τ��Ĥޤ�������ջ�����ǫ��ˤ�������Żҥ������Ƥߤޤ�����

70������Ĺ���ݤĤ��Ȥ��Ť����äȤꤵ���륳��

�Żҥ������ʤβ���ܥ���ʻ�ξ��ϻɿȤβ���ˤ���30ʬ���Ǯ���ޤ�����

�Żҥ������ʤβ���ܥ���ʻ�ξ��ϻɿȤβ���ˤ���30ʬ���Ǯ���ޤ�����

�ɤΰ��Ť��ƤͤäȤꤷ��̣�襤�ˤʤ�ޤ�����

�������������ϥ��ꥳ����Ǥ��ȡ�����Ƥ٤���٤��㵤̣�ˤʤ�ޤ���

����������ǿ�ʹ��ˤ���ߤʤ����ơ���Ǯ���ޤ�����

Ǩ�줿�ޤ�ʹ��Ǥ������Żҥ�Ǥ�ä���Ĺ����Ǯ����������Ŭ���ʤ��餫���Ǥ�����ʹ���Ȥ�ʤ��ʤ�С����ꥳ����γ��Ϥ��餷�ƿ������ƨ����褦�ˤ��Ƥ�����Ф����Ǥ��礦��

����ϴ�ñ�Ǥ���Ĥ˺ǹ�Ǥ���

���������������Żҥ�ǽ������̣�����Ƥ���ΤĤ��꤫��

| ���Υ���ȥ��URL |

( 3 / 288 )

( 3 / 288 )Monday, December 22, 2014, 02:47 PM

12/22������������������Ǥζ������̤ϣ��٥���롿Ωˡ��ȥ�

����ʳص��ѥ����Ȥ�������ƥ��Ȥ�¸���Ǥ�����

ī����ʹ�ҡ��ƥ��ī����Ť�����ܡ�ʸ���ʳؾʡ��ʳص��ѿ�����������礹��Ⱦ��Ⱦ̱�Υ���ƥ��Ȥμ������Ƥ�ī����ʹ�˷Ǻܤ���Ƥ��ޤ�����

ʸ���ʳ���þޡ�����ե����̿��Ρʼ�ư�˥��顼����

�ʳص��ѿ��������ޡ���������ҥ�ȤȤ����⡼������PLL����ס��Ϸ��Ϸ��ˤ������������ߥ�졼������

����¾�ϡְ��˻��ʥȥꥦ����Ѥ����絤�������ǻ��¬��ˡ�ס���̤�������Ѥ������ʤΥ��˥�������������븦��ס֥��塼����ο���dz�Ʊ�ΰ�ư®�٤θ���ס����Ǥ��줿���Υ���ݥݤκ����ƤӤĤʤ����װ��θ����

��������������Ȥ��ޤ�����

������ե����Ǽ̤����̿����֤��ФǶϤ��˴������ۤʤ뤳�Ȥ����ܤ��ơ������¬�ꤹ�뤳�Ȥ�����ο����¬��������å���ȯ���������ҹ��

��PLL�ʰ���Ʊ����phase locked loop�˲�ϩ���Ѥ����⡼�����β�ž�����Ʊ���٤ǥץ饹���å����פˤ��¸����������

�������Ͽޤ��ڤ�ȴ���������פΤ褦�˾夫�麽����Ȥ��Ƹ��¤��Ϸ����������Ȥ��������¿�����Ȥ����ܤ���������Ǵ��ؤ˳������ͽ¬���Ǥ��뤳�Ȥ�����֥������ȯ�ۤ�ȯ���������

���������������������������������

�ɤ����ȯ���Ǥ������õ���ʬ����ΤǤϤʤ��Ǥ��礦����

���μ������į��Ƥߤޤ�����

http://www.asahi.com/shimbun/jsec/

��ǯ��

���Ļ��۲֡ʤ��������ˤο��Ǥˤ��������������

���Ѵ�ʪ�ΥȥޥȤ��դȷԤ�Ȥä��������ۼ���ǽ�Τ����ʪ�ȥ쥤

����ư�ҹԤ���̵���������ˤ������ʪ�Υ��������¬��

���м�ꥲ�����ɬ������

���Τۤ���������

���������ɤ�⤹����ȯ���Ǥ�������Υ�٥�ǤϤ���ޤ���

���ǯ�Ͼ�����������ȯ�����֡�̵���Ͼ��֤��֤Ĥ��뵡���ˤ�¤��夲�Ƥ��ޤ�������ϡ֤Ϥ�֤����פκǽ����֤λ�Ǥ�Ȥ�줿�����Ǥ���

�ۤ��ˤ�ȷϤ���ħ�Ť��������ʣ�ǥԥ����饹���ˤ��ȯ����������

���Τۤ����������ʼ�ͳ���椬��������

������������ʤ��Ȥ�ͤ���ʤǤ���˹���������㤦���㤤�뤳�Ȥ��狼��ޤ�����

����ʹ���ϰ������Ȥ�ͽ����Ĥ��������Զ���Ϳ����٤�

�����ƹ������鵡�ؤȤ�����Τϡ����Τ褦�ʰۺ̤����Ŀͤ����Ф�����Ф�����ʤ��ΤȻפ��ޤ���

����ȡ�ŷ�͡��ۺ͡��ѿͤǤ��ȤϽ��ͤ��ͤ������ơ����ο�ã�Ϲ�ȤΤ������Ω�äƤ�餦��

��Ω���ʤ���Τ褦���ͤϿ��ȷ���������Ҥϲֲdzع��ߤ����ʤȤ��˹Ԥ��Ф褤�ΤǤ������줫Ư������

�������äƤϤʤ�ޤ���

�ż֤�¤��夲�����ȹ�����ŵ���ư�֤ǥ졼�����魯���������ã�DZ��Ĥ���쥹�ȥ����������������ޤ����٤äƲΤ魯�����Ǥ⤹�����кѸ��̤�����ΤǤ����顣

�ļˤǤϤɤ���ؤ����ؤ��������⡢�ɤι��´�Ȥ����Τ������뤵���Ȥ����ä�ʹ�������Ȥ�����ޤ���

������βᤴ���������θ�ξ�������Τǡ������̤���Ȼפ��ޤ���

���ܤζ��������϶Ѱ�Ǥ��뤳�Ȥ��ʶ̾�Ȥ��Ƥ����ǰ�ʾ���

���ǯ��Ǥ���Ф��礦����ع��������οƤǤ����顢�Ҷ��ζ���ȿ�ϩ������ʬ�δؿ��������Ƥ��뤳�ȤϤ褯�狼��ޤ���

�����Ҷ��ˤɤΤ褦�ʺ�ǽ�����뤫�ʤ�ƿƤǤ�狼��ʤ���ΤǤ����դ˿ƤΤؤ�ʴ�˾���Ҷ���ͤ��ʤ��Ƥ���褦�˻פ��ΤǤ���

���˺���ۤ�Ǯ�椷�Ƥ��뤳�Ȥ�����餻�Ƥ����Ф����Τˤʤ���¾�ͻ��ʤ���ʤ���Ƥ��ޤ���

�ƥ�ӥ�����Ф���Ǯ�椷�Ƥ����ò���Ƹ椵���¿���Ǥ��礦���Ǥ�͡��ƥ�ӥ����ब�ʤ��͵��ʤΤ�������������������ǡʳ��䲻�ڡ����������ʤɡˤ����顢����ɤϼ����ȤǤϤʤ������¦�λ�������Ĥ褦�ˤʤ뤫�⤷��ޤ���

���Ĥƻ�κ���̡��Ф����ɤ�ʤ��ܤ�줿��ΤǤ��������ޤǤ�̡��Ȥ������߹�λֻΤ��Τ褦�ʻ����褦�Ǥ���

������������������ϩ�ϣ������̤ꤢ�ä������Ǥ�

���줾��ˤ��ä����ơ���������ˡ���ϩ���Ѱդ��Ƥ����뤳�Ȥ���������꤫��ζ���ʤΤǤϤʤ��Ǥ��礦����

| ���Υ���ȥ��URL |

( 3 / 492 )

( 3 / 492 )Sunday, December 21, 2014, 12:18 PM

12/21���ޡ�������������Ǥζ������̤ϣ��٥���롿Ωˡ��ȥ�

�и������¥�������������ײ褬����Ȥο�ʹ��ƻ�����̤Ǥ���

���������Ҥ�JX�ۡ���ǥ����ʵ����С�ENEOS�ˡܥ���ѥʥ�����JOMO�ˡ��и���������ʵ�����ˡ����¥�����ʵ쾼�¡ܥ�����ˤθҤ���ͼҤȤʤ�ޤ���

JX�ȥ�����϶�̳��ȤƤ���Ʊ�����롼�פǤ���������Ϥ䤬�ƣʣؤ����礵��Ƥ����Ǥ��礦��

�Ȥʤ��JX�ϤȽи��ܾ��¥�����������������䤬��ˬ�����Ȥ��Ȥ������Ȥ��ǿͤǤ�狼��ޤ���

�������ȡ��������ػ��ȡˤμ������Ϻ��師����ޤ���

���դ������꤬�ɤ�ɤ�̵���ʤäƹ������Ӥ����ʤ��Ѥ�äƤ����Ǥ��礦�͡�

�ɥ��ʾ�β��ͤ�������ô�ݤȤʤäƤ��ޤ�����������ϥ������Ǥ����̲ߤϥɥ�Ǥ���

�������פ�����Ū�˸������Ƥ������Ȥǥ���ꥫ�Ƹ���ɥ�ˤ���ͻ���ۤ��Ϥϼ�ޤäƤ����ޤ���

�����ȥɥ�ˤ���������ۤ��벦�Ϥ�¸�Σġ����å��ե��顼�Ǥ�����ǯ��100�С�

��������������ͤФ����Τˡ�

�����ˤ���������ۤϽ����ΤǤ���С����ϲ��Ǥ��礦���������Ǥ��礦��������Ȥ���Ǥ��礦����

�Ȥ⤫�����ܤ�ޤ�������������Ϣ��Ȥ��礭�ʺ��Ԥ����줫���³���Ǥ��礦��

�������餱����ʿ������κ��ߤ����餹����ˤ⡢������Ȥ�ʤ��Ҳ�μ¸������ܤ����Ϥ��ƹԤ��٤��Ǥ���

�����ΰ�ũ�Ϸ�ΰ�ũ��ϲ���Ũ�����������Ǥ�

������������������ɡ�����

���ܤ��������ʶȳ��ν̾��Ϥޤ��ޤ��ʤ�Ǥ�����

������ȯ��ʬΥ���绿�������ͥ륮����������

������ͯ�Ф��϶褬���ܤˤ⤢�ä������Ǥ�

�֥�ȥå�����(�ɥ���ܰ����ˤ���Ω�˥�������Ʊ�դ����ΤϤʤ�����

GE�ˤߤ�̾�����ȳ���ȯŸ����ȳ�

����������Υ����ѥ��ץ饤��ϼ¸�����Τ�

�����饤�ʤ���Ϫ�θ�ȯ���߽��������Ȥʤä��������ƥ��르�����о�

�����åȥ�����Ω��ư�ϼ¤ϥ���������ˤ��ȿ�ţձ�ư���ä��ΤǤϤʤ���

��ȯ���ȤΰǤ˻¹�����ǥ��쥯������������ˤĤ���

���ȯ���ץ��Ȥ��Ի������դǤ������ߤ����٤�

| ���Υ���ȥ��URL |

( 2.9 / 180 )

( 2.9 / 180 )Saturday, December 20, 2014, 05:50 PM

12/20��������������������Ǥζ������̤ϣ����٥���롿Ωˡ��ȥ�

�����������Ǥ����ټ��ĶȤϰ����Ƥ�äƤФ���⤤���ʤ����������������ɡʾС�

�꿩���Ǻ����ϥ��ݡ��Ŀ�ʹ������椹�٤��ܤ��̤��Ƥߤޤ�����

���������ϻ������ä���Ǥ��������̳�����ʬ�㤤�ޤ���STAP��˦��ư�ΰ����⤽���Ǥ���

ī������ι����ȯ����¦�ζ������������äƤ��ʤ����Ȥ�����뤹��ȯ������夲�Ƥ��ޤ���

�ݥ��ɥ�����ȸ��äơ���ι�Τ���˶����ؤ���°�䡢�դˤۤä��餫���ʤΤ������ʸ�����������Ӥˤʤ�Ȥ�����Ƴ¦��ǽ�����Ǥ���

�ޤ�����¦�����֥ơ��ޤ���̣�ʴ��ø�����⼪�ܤ�䤹����Τ���ʸ��䤹���ơ��ޤ��Ф뷹���ˤ��뤽���Ǥ���

����㤽������

���ܤˤϿ��Υե������ե�����Ph.D�ˤʤ�ƿ�����ۤɤ������ʤ����

̾�Ф��궵��������ä���Τξι�ʤ�Ƥʤ�ΰ�̣������Τ��ϼ�������

���ʸ���ʳؾʡˤ��鲼����ض�������ر����ˤޤ��ϼ�·���ʤΤˡ���Τθ�������ʤ��ߤ���ʪ�ʤΤ��ʡ�

���Ȥ��С��⤷�䤬��ر����ǡ��������Ͽ��Τ��ɤ��פȤ�������ơ��ޤ���Ȥ����ǤĤޤ߽Ф���ƽ���Ǥ���

���ø���ηڻ�ϺǶ��äˤɤ���ؤǤ�Ҥɤ��ʤȴ����Ƥ��ޤ����٥���㡼�ٱ���Ȥ����ض�Ʊ����������ȲȰ��������Ϥ�����ι��Ω����ؤ⡢����ʥѥ�ե�åȤФ�����äƹ���ˤФ�ޤ��Ƥ��ޤ������ۤ�����

��˳�������鶵��äƶ�Ԥ��Τʤˤ��������Ǥ��礦�͡ʾСˤ�äȤ�

������ظ���Ϲ��̱�֤θ�����äѤ�����˹ԤäƤ������

������ο��������Ĥ��뤳�Ȥ���ظ���ΰ�������ʤ��Ż��Ǥ�������ν���ǡ���Ǥ�館�������㤦���顢����ɬ��Dzڤ䤫�ʼ��Ӥ�Ĥ��뤳�Ȥ���ǰ���ޤ���

����ʤȤ�����Ĺ����ơ��������äѤ�������ͤǤ������Ȥۤ����ڤʤ�ƥ��ۤ�������⤤�Ƥ���褦�ˤ��������ޤ�������Ĥ���������֡ˤ�Фơ�������δ�Ȥδ��չֺ¤���ι��Ȥä������ʤΤˡ�������Ρפ���Ĥˤ��Ƥ���Τ��������錄�ʤ��ʾС�

STAP��˦��ư�⡢��ɤ������ظ����Ȥ�����ۤ�ͽ���������Ƥ�����Ω����ˡ�ͤ˴ؤ�äƤ��������Ƥ���ͭ��̵�ݡʤ������ा���ˤ��ڤ����ζ����Ǥ����ʤ��ΤǤ���

���������Ȥ����ټ��Τ����䤷�����ΰ�Ǥ�

���ͤˤ���ä���̿�κ��������äƤ�����Ȥ�����½�ʹ٤��ʤȻ�ϻפ��ޤ���

���⤽�⥵��������������˽����ؤ�������������Ρ���äȺ����λϤ�ϡֿ��ͤϤ���Τ������ͤι٤Ϥɤ�ʤ��ȡ��פȤ����䤤��������ƻ�Τ�õ���٤��������ʤΤǤ���

God����ǽ��Mighty�ˤ����٤�ޥåɥ������ȸ����ޤ�

�����륹��Ȥä��⼣�ų��Ϥε������ɤ�ǡ�STAP��˦����ư�ط��Ԥ��̡���į��Ƥߤ�ȡ��ɤ��Ĥ⤳���Ĥ�ߤ�ʥޥåɥ�������ƥ����ȤǤ���

��ȯ���β����丶����Ĵ�٤�ΤϺ���Ū�ʸ�����Ȼפ��ΤǤ�������������ӱۤ��ư����Ҥ���⤷�������륹���༣����Ȥ���ȯ�ۤ����äƤ�衣

�����륹��Ȥä����Ѥ�������Ȥɤ��ʤ뤫��

��̿�κ����Ǥ�����κ��ۤ�����οʹ֤�����Ȥ������ȡ�

���������ϥ�����Ȥ�SF�Τ褦��ª�����Ƥ��ޤ����������¤˸��浡�ؤǿʤ�Ǥ��뤳�Ȥ���������狼��ޤ���

| ���Υ���ȥ��URL |

( 3 / 175 )

( 3 / 175 )Thursday, December 18, 2014, 04:14 PM

12/18������������������Ǥζ������̤ϣ��٥���롿Ωˡ��ȥ�

̡��ޤ��ɤ�Ǥ��ޤ���

��ͤǤ��ɤ߱�����ʬ�ʤ�ΤϤ��ä�������ΤǤ����Ƕ�ޤǤ�GIANT Killing�ʥ��㥤����ȥ���ˤȤ������å���̡���ڤ��ߤˤ��Ƥ��ޤ�����

���å����и����ʤ��Ƥ⡢���å�������Ѥ�̡��Ǥ狼��Τǻ��ͤˤʤ�ޤ�����

�微�����ब�����Ĥ뤿�������ϥӥ��ͥ���������Ǥ���

ī����ʹ�ˡ��Ѵߥߥåɥʥ��ȡסּ���ڥ���פ��Ҳ𤵤�Ƥ��ޤ�����

���Ԥϼ��Թ�®��®�����ɤ������ԤλѤǤ��ꡢ��ԤϹ��ž�ֶ������Τ��äǤ���

�ɤ�����������̤Ϥʤ����Ҥ�����ƻ����뤿��γ�Ʈ��������ʪ�졣Ĺ��Ϣ�ܤʤΤ�ñ���ܤ�ޤȤ��ɤߤ��Ƥ��ޤ�����

����˴�������Ǥ��뤳�Ȥ��ɤ�̡��

�֤α�ž�ϤۤȤ�ɤ��ޤ�����ž�Ⲽ��������ȼ��Ф��Ƥ���Τ��ԥ��ԡ��ɤ����ꤿ���Ȥϻפ��ޤ����졼��������������繥���Ǥ���������ޥ���������������������ȤϤɤ�ʤ�Ϥ狼��ޤ���̡���������뿴��˼椭�Ĥ����ޤ���

������������ޤ�Х��������ˤʤ뤭�ä�����̡�褫��

̡��˼��夲���ʤ�����ޤ�Х����ϲİ��ۤ��Կ͵��Ǥ�����ư�֥������Х���������Ϥ�äȱ���̡��Ȥ�ٱ礷���餤���Τˡ�

����ۤɺ���������ΤϤʤ��Ǥ����֤��Ĥ��ϥ��饦��פǤϤ���ޤ����ɼԤ����Ĥ��ϡ����˾�ꤿ���ȻפäƤ��줿�顢�֥��ɲ��ͤ���Τ������⤯�ʤ�ΤǤ����顣

�Ѵߥߥåɥʥ��Ȥμ���ΰ��֤������ե�����ǥ�Z��S30)�Ǥ�������̡���Ϣ�����Х֥������ϸ������⤵��ʤ��ۤɳʰ¤��ä��Τˡ�̡��ο͵�����ޤ�Ȱ쵤�����ʤ���ƭ���ޤ�����Ʊ���褦�ʼּ�Ǥϥ��������ӥ�⤽���Ǥ�����Τʤ���Ը����μ֤����ݡ��ĥ����ΰ����Ǥ���

���Ǥϥ��ݡ��ļ�ž�֤���֤�����Ѥ�����������ޤ�������㤤������¿����

����ϡּ���ڥ���פȤ������ݡ���̡�褬��͵�������Ǥ���

�ճ��ȥ�����������ɥ졼���Ȥ�����Τϥ�������Ǥ��ꡢƬǾ��Ǥ⤢�뤳�Ȥȡ��졼����ã�Υ��ȥ��å�����̥����줿����Ǥ��礦��

̡��β�ƻ�϶���Ū�ʵ�ƻ�Ȥ�����Τ˵��դ����Ƥ����

���줳�������ܤ�̡�褬��ͤ��ɤ�Ǥ��Ѥ������������������Ȼפ��ΤǤ��������¾���̡��ˤϤʤ������Ǥ��礦���������Υ��硼���ͤ���������ץƥ��㡢�������������͵������Ĺ��Ϣ��̡��Ϥ���ʤ���ɤ���ͤ�����ΤǤ���

��������פ��֤��̡�����Ǥ�ԤäƤ��褦���ʡ�

��������̡��θ����ϥԥ��������

���å���������ɽ�Ͽ��⤷���Τ�

"Money Ball"��"Giant Killing"���ѳפȤϲ������Ƥ����

�ޥϤ����Ф�ȶ�ʶ��ʽ�Ǥ���ʤ�����ޥ�

| ���Υ���ȥ��URL |

( 3.1 / 192 )

( 3.1 / 192 )Wednesday, December 17, 2014, 12:59 PM

12/17������������������Ǥζ������̤ϣ��٥���롿Ωˡ��ȥ�

��ʹ�ν�ɾ����ǡ�����Ǣ�¤ʤ餹���ˡ֤���פ٤ʤ������١ʲ���ˮ��/������ð����ض��������ؤ�ͧ�ҡˤȤ����ܤ��Τ�ޤ�����

�ץ쥹������http://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000297.000002372.html

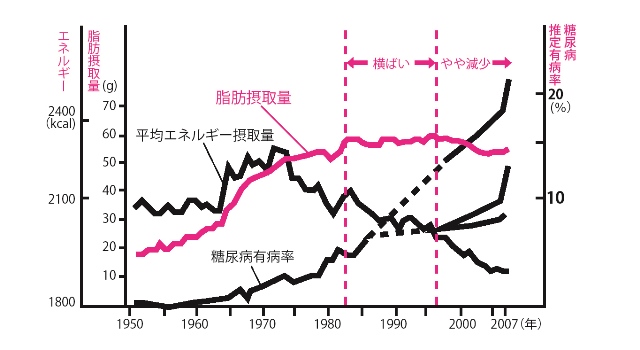

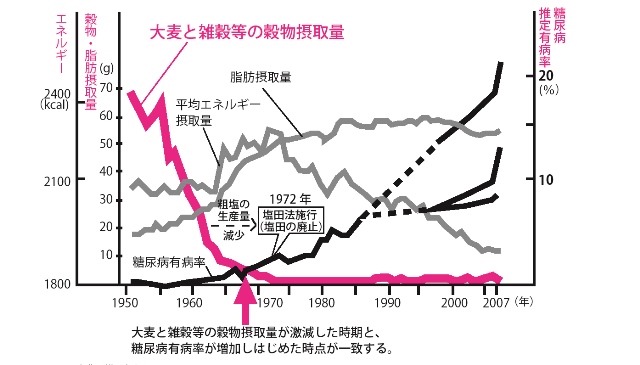

1970ǯ���溢�������ܿͤ�ʿ�ѥ��ͥ륮���ݼ��̤ϱ���������Ǥ���

1980ǯ�夫��ϻ����ݼ��̤Ϥۤܲ��Ф���90ǯ���溢����ϸ������Ƥ���ˤ�ؤ�餺����Ǣ�´��ԡ�ͽ������1960ǯ�夫���Ӥ�������³���Ƥ��뤳�Ȥ�ɮ�Ԥ����ܤ��Ƥ��ޤ���

�ݼ襨�ͥ륮������Ǣ�¤ˤ���ؤϤʤ�

���������ܤ��������Ǥ��ޥ��ͥ�����Ǥ���

1972ǯ(����47ǯ�ˤ˱��Ĥˤ���������ѻߤ��졢Ʊ����������������٤뽬�����ܾۤä��Ƥ��ޤ���

������������ä����Ʊ������Ǣ�´��Ԥ�ȯ�����Ϥޤ�

������ɬ�פʥޥ��ͥ������̤�360mg���٤������Ǥ�������������100��130mg��ʤ��Τ������Ǥ���

�����ǥޥ��ͥ������ޤ�����ʤ��ݤ뤳�Ȥ�Ƥ��ޤ���

���Ф�¹�Ȥ�¹�ͥ�����Ҥ�����Ǽ����

����ʤ����Ǥ��͡����ܿͤǤ����顣�ޥ��ͥ�����ȥӥ��ߥ�ä��ݤ��Τ⤦�äƤĤ���

����ʤ����Ǥ��͡����ܿͤǤ����顣�ޥ��ͥ�����ȥӥ��ߥ�ä��ݤ��Τ⤦�äƤĤ���

Ʊ����ʹ�ˤ����ӿ建�ʤ����Ť��Ƥ���ա��ɡ���������˥åݥ����2014�Ȥ��������ʤ��ܤäƤ��ޤ������θ��泫ȯ������������κ�ͥ���ޤˤ�������Ԥ��Ƥ��Ƥ�SHARP�� HEALSIO�ʥإ륷���� ����PRESSO�ʥץ�å��ˤ����Ф�Ƥ��ޤ���

����ʤޥ��ͥ��������β桹�ˤϤ��äƤĤ��ξ��ʤǤ��͡�

���Ԥβ���ˮ��/������ð����ض�����Ʊ���������̸��Ǥη�˳���µ��ˤʤ�䤹�����ʤ��Ƥ����ܤϲ��ˤ�֥����ǾҲ𤤤����ޤ�����

����ˤ������饤����ˤ���������Ȥʤäơ����ȥԡ��Ȥ��ä������ȱ֤ˤ���µ��������Ƥ����Ȥ�����ĥ�Ǥ���

��ʬ�ȹ�찵�ˤ�����Ū�ˤϴط���̵�������Ĥ����̤��ϰ�Ƿ찵���⤤���������ä��Ȥ��������ǰ��Ū�ʾQ�ȿ�������Ǥ�������Ǥ���

���ʸ����Ȥ����������Ϸ�»�ͤ�Ȥ����پ�Ǥ���

��Ȥθ��ڴ�Ƿ���˥ԥΥҥޥ�������Ҽ�˻��äƤڤ��ڤ��Ӥ�ʤ��鼹ɮ���Ƥ���ȥƥ�ӤǾҲ𤵤�Ƥ��ޤ���������ϥޥ��ͥ�����θǤޤ�Ǥ���

��������

����������ɡ�������ʤ�:

�ꥦ�ޥ��˼���ˡ�Ϥ���Τ��ʴ���ꥦ�ޥ�����ʪ�������

�������Τ�����ס�ú�岽ʪ�餹�ȿ��ΤϷ��Ѥ����

����ꥫ������������θ�������ʬ���ȹ�ȯ���른�����ߡ�����С�

���줫��ϡ��ݤ�ʤ��פȤ������Ť���ή�ˤʤ������

���ι����ȯ���Ϥ�����

��ʬ������ʪ�ˤ�ɬ�ܤǤ���

���ڤʤ��ȤʤΤǷ����֤��ޤ�����찵�θ����ϱ��ǤϤ���ޤ���

��ʬ���찵��ï��Ω�ڤ��Ƥ��ޤ���

���ܿͤˤϱ�����ʤ����ָ����פ������ȷ��ʤ�

| ���Υ���ȥ��URL |

( 3 / 411 )

( 3 / 411 )Tuesday, December 16, 2014, 11:46 AM

12/16���ޡ�������������Ǥζ������̤ϣ��٥���롿Ωˡ��ȥ�

����������ʿ�Ѥϴ��Ĥ����鲤������Ĵ��300�߰¤ǻϤޤäƤ��ޤ������ؤ��������117����߹�˿�ܤ��Ƥ��ޤ����콵�֤�3�ߤ�ư�������Ȥˤʤ�ޤ���

������դ��ޤ�ޤ�³��Ȥʤ�����ݻ����ˤϤ��ΤޤޤȤʤä����Ȥǡ����ͤϤ���ۤ�����ʤ��Ǥ��礦���ष���������̤ϵ������ȤˤȤäƤϲԤ�����Ϳ���뤳�Ȥˤʤ�ޤ�����̡���̱ǯ����Ω���GPIF�ˤ����Τޤ��⳰������Ԥ�ή��Ƥ��������Ǥ���

��������ϰ��ؤ�ư�������ܤ��Ƥ��ޤ���

117����Ǥ�߰¤��ʤȤ������ФǤ���ʪ���⤬�����˴������ޤ���

100�ߥ���åפǤ�100�ߤλ���̵���ʤäơ�����ؤ�100�ߥ���åפϲ�������ƾ����Ϥʻ��߲��ˤʤäƤ��ޤ��ޤ�����

ǯ����ͼ��6�����Ǥ�����ΰ���Ź�ˤϵҤϸ�������ޤ���

���ޤޤǤǷи��������ȤΤʤ��ۤɤ��Զ����Ǥ���

�㳰�ϸŤ��Ȳ����ɤ�ɤ��������ƹ��إޥ��ι����β���ī��������Ƥ��ޤ���

���졼��η��ʤΤ��緿��ξ�θ�ʻ��Υ֥��������Ϥ狼��ޤ������õ����ŻҲ���Ʊ���ʤΤ�ʶ��路���Ǥ���

���ı���������������η�̤Ȥʤꡢ����Ϳ�ޤ�����ξ���ǤΥե�ϥ�ɤ����뤳�ȤȤʤ�ޤ��������λ������ޤǤΣ�ǯ��ޤǤϸ�������³�����Ȥˤʤ�ޤ�������Ĺ���Ǥξ����ǣ��������̿Ū�Ǥ���

���褤����Ū�ʷʵ������ɽ�魯��resession�ɥꥻ�å���顢��³Ū���Զ���ɽ�魯��depression�ɥǥץ�å����ؤȤʤ�ޤ���

GDP��ĹΨ�����Ϣ³�ǥޥ��ʥ��Ȥʤ뤳�Ȥ��Զ�������Ǥ���ʤ�С�2008ǯ���餺�ä��Զ��ʤ櫓�Ǥ���

����URL��http://www.nikkei.com/biz/report/gdp/

����Ĺ�Ǥ��뤳�Ȥ���ʹ�ϻ������ä���ǡ�������ǯ�Ϥɤ��ʤ뤫�Ϥ狼��ޤ���

�⤦�����Ƿʵ����������������ǤϤʤ��ΤǤ���������˴ؿ��������ʤ��Τ������ʤΤǤ��礦��

����������̤ϸ����ˡ֣�������ǯ�����פȸƤФ�뤳�Ȥˤʤ�����İ�ɧ��Ҥ٤Ƥ��ޤ���

���������ʾ�Υ��ɥХ�ơ�����Ϳ�ޤϤɤ��Ѥ��Ƥ���Τ�������ǡ������ǯ�����������ܤιԤ�������ޤ�ΤǤ��礦��

���á����ʤߤ˻����̿�Ǥ���ǯ����ž����ǯ�Ǥ����������ʥѥ�����ॷ�եȤ������뤫�⤷��ޤ���

����ѥϥ�ɥ顼���ȹ�ݶ�ͻ����

http://blog.livedoor.jp/bilderberg54/archives/42410160.html#more

��������ǯ�������֣��ȣ�ʬ�Σ����������λ���

�������ˡ��ҥ����Ǥ���

����������ǯ����������˹Ԥ�줿���������ޤ�����

��̱�ޡ������ޤ�ϢΩͿ�ޤ�������������а���¿���סʣ��������ʡˤ�Ķ������ʿ���������ޤ�����̱������������������å�Ԥ�����������ǯ���������³���ơ�Ϳ�ޤ������ǣ���������ξ�Ǥ�Ѱ���ǰѰ�Ĺ�ݥ��Ȥ����ꤷ�����ޤ����Ѱ�������ݤǤ�����ˤʤ�ޤ�����

�����ǡ����ı������İ��Σ�ʬ�Σ��ʣ��������ʡˤ���룳�������ʤ�������ޤ�������̱�ޤϣ��������ʡ������ޤ��������ʤǡ���̱�ޤ��������ʣ��������ʡˤ��飲���ʸ��餷�Ƥ��ޤ�����Ϳ�����ΤǸ���У��������Ǥ����ޥ����ߤ�������פǡּ�̱ñ�Ȥǣ�����Ķ�פ�ͽ¬���Ƥ����Τǡ��������٤�гΤ��˾��ʤ��Ǥ���������Ǥ⽽ʬ�ˡְ����פǤ���

�ޤ����ּ����ǣ������פȤ������ʿ��ϡ�Ʊ����̱���ޤ����Ԥ�����������ǯ��������λ��ʣ��������ʡἫ̱���������ʡ������������ʡˤ��ϣ����ʾ��ʤ����������������������Ǥ���������︺����ơ����������ʤˤʤäƤ���Τǡ��ºݤˤϡ����ܿ�������Ϥ��Ρ־���������פ�ɤŨ���뾡�������Ȥ������Ȥˤʤ�櫓�Ǥ������������Ͽ�Ǥ����ޤ�����

�����Ǥˣ�������ǯ�λ��ı�����ǡ������ϲ�Ⱦ���ʣ������ˤ�Ķ���룱�������ʤ�������Ƥ��ޤ����������äơ�����Ǽ��������Ͻ���Ū���Ҹ���ˡ�����ʤ�ˡ�ƿ��Ĥˤ�����֥ե�ϥ�ɡפ��������Ȥˤʤ�ޤ���

�������������ʤΣ�ʬ�Σ��ʾ�����������������ơ����ܼ���ϳ�ɼ�����Ǥε��ԲǷ�ˡ�����ؤζ������ߤ��ޤ�������λ������η�̤Ǥϡ���ˡ�������������ʼ�̱�ޡ����ܰݿ��βߤ�ʤ��ޤȡ������ޤ˲����˻�������������Σ��İ��ι�פ�����ˡ���������������ȯ�Ĥ�ɬ�פʻ����Σ�ʬ�Σ��ʣ��������ʡˤ�Ķ���Ƥ��ޤ������ʡ����俷ʹ�ס���������ǯ����������Ż�����ƻ�ˡ�

�Τ��ˡ����ޤΤޤޤǤϸ����ޤ��������ʤ��ȡ���ˡ�����ι��Ǥ�ȯ�Ĥ�ɬ�פʡֳƵı������İ��Σ�ʬ�Σ��פϳ��ݤǤ��ʤ��櫓�Ǥ���������Ū���Ҹ��γյķ���λ��Τ褦�ˡ������ޤ���θ����С���̱�ޤ���ˡ���������Ū�������˾褻�뤳�Ȥ��ǽ�ˤʤäƤ��ޤ��������ι�������ϣ�������ǯ�Ƥλ��ı�����Ǥ����顢����ޤǤ�ư�������뤫�⤷��ޤ���

�����������ޤϡ�̱���ޣ������ݿ����ޣ�����������ޤȼ�̱�ޤ����줾�죲���ʤι�ף��������ʤǤ�������̱�ޤ����ݼ顦���ɤǤ��뼡���������ޤϣ����ʡ����Ρ����Ϥ����ޣ��������ʡפȤ������ϡ�����ǯ�˾����������̱���ޤ������������������ʤ��ϳΤ��ˣ�����¿�������ˤ�����Τϡ�ɴ���ʱۤ����ܻؤ��Ƥ���̱���ޤ�����γ�������Τ��������Ȥ�������˸��ޤ�졢�������ʿ��������꣱�����ˤȤɤޤäƤ�������ǡ����������褿�ݿ����ޤ���������꣱���ʸ��餷�������ǺѤ�Ǥ��뤳�ȤǤ��������ˤ��ޤ����ޤ��ޤȤޤ�Ф����ΤǤ���������ʬ���������ޤ�����ޤǤ˰�Ĥζ��Ǥʼ�̱�ޤ��й��Ǥ���ñ������ޤȤ�Ω��ľ�������Ǥ��ʤ���С����ޤϤޤ��ޤ������ϤȤʤꡢ��̱�ޤ��й��Ǥ��ʤ��ʤ�ޤ���

����������ϣ�������ǯ�ޤǤ���ޤ���ľ��ǤϺ�ǯ�νդˡ�������������סʻԵġ����ġ�Į�ġ�¼�ġ���Ĺ�ʤɤ�����ˤ�����ޤ�����̣�ʤ褦�˸����ޤ����������İ��Ȥ����ΤϹ�������Ǹ���Ԥμ�Ȥʤ��Ȥʤ���פ�¸�ߤǤ����ϸ���ͭ���Ԥ˾�˼�����¸�ߤ����顢�������������̱���ޤ�Ϥ�Ȥ������ޤ��餱³����ȡ��������Ǥ����ʤϤ��ܤĤ��ʤ��Ȥ������Ȥˤʤ�ΤǤ����⤷�����ʤ�С����ޤ�������夯�ʤäƤ��������Ф˳��ʤ��������Ф����ȼ���Ȥ����ʤ����ޤȤ��ƻ���ʻѤ�³����Ǥ��礦��

�����Ĥơ���̱�ޤ����»����Ϳ�ޤ��ä������֣��ȣ�ʬ�Σ����������Ȥ������դ�����ޤ���������ϣ�������ǯ����Ω����������������ͳ̱���ޤȼҲ��ޤ��濴�Ȥ������������Ǥ��ꡢ��̱�ޤ��Ф��ơ��Ҳ��ޤ����Σ�ʬ�Σ����ä��ΤǤ����ƤФ�ޤ�������ͳ̱���ޤ�50%���Ҳ��ޤ�25%�������ޤ䤽��¾�������ޡ�̵��°�����25%�ȸ��ꤷ�Ƥ��ꡢ���������Ǥϼ�̱�ޤ�������ʤ�����ˡ������Ƿ�ˡ���������˻ߤ���Ƥ��ޤ��������줬��������ǯ�˺���ϢΩ��������������ޤ�³���ޤ�����������֣���ǯ�����פǤ���

���������ޤϣ��������ʡ������ޤ������У��������ʡ����ı�������С��֣��ȣ�ʬ�Σ��סʷף��������ʡ�̤�����֣��ȣ�ʬ�Σ��סʣ��������ʡ�������������夬��ޤ��������η�������ʬ³���Τʤ顢����С֣�������ǯ�����פ�����夬�ä��ȸ�����˸����뤳�Ȥˤʤ�Ǥ��礦������ϡ����������ǽ�������������פ��ܻؤ���������Ϻ�����������ɽ�ι��ۤ������������������Ȥ��̣���ޤ���

�ܽ�ǽҤ٤ޤ����������ޤ����������Τϡ���������ǯ�ο̺�ľ�夫�顢�ͥå������˿����ơ�̱���ޤ�̵�Ĥ�ʬ�����Ƥ��ä����Ȥ˺���������ޤ�����������̱�ޤ䤽��˷礹��ޥ���ǥ����ʥƥ�ӡ��翷ʹ�ˤϥͥå��ܻؤ�������Ū�ʥץ��ѥ�����������ˤǡ����ޤؤ��Կ����������ؤμ�˾�������ơ�ͭ������Ⱦ��������˸����碌�뤳�Ȥ��������ޤ����������ơ������ǥ�������������ɼΨ������ȿ�ɼ��Ǥ���Ȥ��������װ����ä��ȸ����ޤ���

����ǯ����������ˤ������羡�ʶ����Σ��������ʡˤȡ����θ�Σ�������ǯ��̱����ʬ���θ��ɤ�ͽ�۰ʾ���礭���ä��Ȥ������ȤǤ��������˥ͥå�����λ���ˤʤ��������ֿ����ϡפǤ������Ϥ���줿�ۤ����餱��ΤǤ���

��

���ޤ����ܽ���о줷�������ܤ���������áפǤ���ޥ����롦�������ƥ����ãӣɣ�����Ĺ�ˤ˿Ƥ��������Ȥ�Ϳ������鷺�����������Ƥ��ޤ������������ޤ���Ǥ��������ܤ������Ϥޤ��ޤ�����ꥫ�Υ���ѥϥ�ɥ顼���δƻ벼���֤����櫓�Ǥ���

������ˤ��Ƥ⡢ͭ���Ԥϡ֥��٥Υߥ���������פȤ������ܼ���ȥޥ����ߤ��ųݤ�������������˸�������Ϯ����ޤ��������٥Υߥ����β��ä�ɬ������̣��äƤ��ʤ�ͭ���Ԥ䡢���ܼ���ηкѰʳ��������˷�ǰ��Ф����ؤ���Ϳ�ޤ��Ф�����Ƚɼ���ꤸ��٤���ɼΨ��夲�ʤ��ä��櫓�Ǥ�����ɼΨ������������룵����������ꣷ�ˤǤ�����

���פ���ˡ��ּ�ʬ�α�̿����ꤹ������˴ؿ�������ʤ��פȤ���������϶ˤ�������Ū�������ͭ���Ԥ����Ƥ���櫓�Ǥ�����ɼ��˹Ԥ��ʤ���������Ū���ȹͤ��Ƥ���ͭ���Ԥ�����ۤ�¿���Τ��Ȥ������ȤǤ����֤ɤ����������Ѥ��ʤ��Τ����������˴��Ԥ���Τ���褦���Ȥ���̵�ؿ��ʥ��ѥ����ˤ����٤�Ȥ뤳�Ȥ�����Ū������Ǥ���פȹ�̱�˿������ޤ��롢���ϼԤȤ����������ޤ������δ������Ԥ���������ȥ����뤬���ޤ��������Ƥ��롢�Ȥ������ȤǤ⤢��ΤǤ���

���ζ��̤��dz�����ˤϡ����´��ФΤʤ��֥ͥå������פ˰°פ˺������줺�����ޤ������Ȥ䤽�λٻ��Ԥ�������ƻ��������ư��³���Ƥ��������ʤ��櫓�Ǥ���

��

��������ǯ�����������ī��������ɼ��ƻ��ʹ���ʤ���

�����������������������������������������������������������������������İ�ɧ����

| ���Υ���ȥ��URL |

( 3 / 4138 )

( 3 / 4138 )Monday, December 15, 2014, 01:46 PM

12/15������������������Ǥζ������̤ϣ��٥���롿Ωˡ��ȥ�

���������ϸСʿ�����ˤ����ʻ������ˤޤ�Ͷ���ƥϥ����˹Ԥ��ޤ�����

���������ϸСʿ�����ˤ����ʻ������ˤޤ�Ͷ���ƥϥ����˹Ԥ��ޤ�����

���㲹�٤�ɹ�����Ǥ���ʪ���������Ǥ���

ŷ�����褤�Τǡ��ۤ������뤦�����ɤ��ΤǤ����������ˤʤ�Ȱ쵤�˴��������äƤ��ޤ����ϥ�����ƻ�ǥ�����������äƤ���Ȥ��������ꡢ���äƤ������礭�ʿ��ߤǤ���

�������Ǥ���ˤ����ΤǤ������ʤˤ��������졣����ˤ�����Ӥ���äƤ���褦�ʤ�ΤǤ��������Ҥμ��ˤ��礭�ʤĤ�餬����ޤ���

�����ʨ����ƻ�����äƤ��äƹ�ɾ���ä��ΤϤĤ��δ֡������ͥ���˥ɥ�åץ����ҡ���������Ĥ�꤬���ɥ�åפ��Ƥ���֤˥����������ҡ��ˤʤä��㤦�Τǰ�ž������֡����Ǥ����������������ϰ�ʪ�Υ�����Ȥ��������ä���������

�̿��ϻ�������α�ʤĤ�˻Ԥλ�����Ǥ����ۤȤ�ɤ��ȥ�ͥ�Ǥ�����˥��⡼����������ϩ����ë��ë�֤Ǹ����ޤ������Τ褦�˥ȥ�ͥ�γ���ʤ���Ƥ���Τ������狼��ޤ���

�л���˥֥��������Ȳ���ʹ�������褦�ʵ������ޤ�������֤��̤ä��̤ä����������Ǥޤ�����������Ȥ������Υݥ�פǤ�ư�������ʤΤ��⤷��ޤ���

�Ĥޤ������狼��ʤ��ȸ������ȡ���®500km�Ȥ��������Ե��¤Ǥ������ܤ������̲ᤷ���Ȥ��Ƥ⡢�����Ȱ�֤Ǥ���

���Ǥ����������������ˤϥ�����������Ϥ�ޤ�������������餹�Ȥ������Ȥϡ������ߤλ����������˿ɤ��������ʤȻפ��ޤ����ۤ�������Τϣ����֤��餤�����ʤ���

����������ɤ�����Ȫ�Ȥʤ�ޤ����顢���ȤβȤäƤ����Ƥ����Ϥκݤ��ä��ꡢ���ݤʤΤǤ�äȾ��ϰ����Ǥ��͡��̺��Ϥξ��ʤ����������äˡ�

���ܤλ��˽���Ǥ����οͤ����ΤǤ�����ɹ���������٤ʤΤ������Ǥ������Ǥ�����ʤ�ƹͤ�������ʤ��ΤǤ��������ͤϤ��ä���ʿ���ߤ����Ǥ���

��ȿŤ�����аƳ�������㤦���ʤ�Ǥ��礦�������������о������κ���ǯ��Ⱦ���ܥ���ä��ʤ�����ǯ�ξ��ؤ�����䤱���ڤ��ʤäƤޤ�����������Ǥ����˥��å�����ͷ�Ӥ˹ԤäƤޤ�����

���դ�����Ǥ���㤬��¬���줿�����Ǥ����鷺�����٤ΰ㤤�Ǥ����ɤ�ؤ˹ߤ�Ω�ä����Ȥ��������ޤ�����

| ���Υ���ȥ��URL |

( 1.8 / 700 )

( 1.8 / 700 )Friday, December 12, 2014, 12:37 PM

12/12���ޡ�������������Ǥζ������̤ϣ��٥���롿Ωˡ��ȥ�

������ȿ����ǻ���(2000ǯ�ˡ�����ȱ�����������(2007ǯ�ˤ�����ϥ��롼�ײ��Ρ�����Ȥϻ���ѥ�λҲ�ҤȤʤ�ޤ�����

��ǯ�Υѡ��Ƚ��Ȱ��ˤ�������������郎���ä�������ա����ϥޥ�ϥ˥����λҲ�ҤǤ���������������Ȥ��俩����Ǥ���

�����ƺ��٤Ϸ��ϤΡ֥ڥ�פ��Τ���֤ޤ뤫���ʡפDZ��������˵��Ǥ�ȯ�����Ƥ��ޤ���

�Ť��Ͽ��ʥ��ǥߥ륯�����1955ǯ������30ǯ�ˤ����Ļ��λ�˴���㳲�Ԥ�ȯ�����ޤ�����

�ޤ��бļԤ��ϼ��ǥܥ��������˳ؤФʤ��ΤϤ��������ʤ�����������Ϸ��Ȥǰ�²�бĤǤ���

���ʤ��絬�Ϲ��Ȳ����뼫�Τ����ؤ�����

��Ͼ�ˤ����פ��ޤ���������ȥ����ҡ�������ľ��Υ����ҡ����Τ�ʤ��Ԥؤΰ���ʪ�Ǥ����������ѡ����Ѥޤ�Ƥ���ź��ʪ���餱�Ǥ�������äƤ�ʢ����������ʤ����ѥ�ȼ�ʬ�ǾƤ�������ʴ�����Υѥ�Ȥ�������ʪ�Ǥ���

���ۻҤ�ۻҥѥ�˻Ȥ����������äݤ���Τϥ������������������ΤǤ���������ӥˤ�����Ƥ���ɹ��(�����������ˤˤϵ����ϻȤ��Ƥ��ޤ���

�����������٤�ʴ����������ʤ˻������ȥ���û����äפ�ο�ʪ���鿩��

������Ǵ�ñ�ޥ����åץץ��

�������ʤФ����ȿ�Ǥ��Ф�

���ܹ���ˤ��������������ù����ʤФ���Ǥ�����������̣�����ʤ���

�˥å����϶ȼ����������ε��פ�NHKī��Ϣ³�ɥ�ޡ֥ޥå���ȥ���פǤ�äƤ��ޤ������ϥ���ȥ�������ϼ����˻���Ǥ����������������������Ļ�濮��Ϻ�ϥ����������Ƿ�ɤ���Ω����ΤǤ���

��������Ȥ�����ά������Ѥ����Τ�Ļ���©�Һ����ɻ��Ǥ������������������̤�ή�̤����뤿��˲������Ȥ����ȡ�î�ǿ������뤳�Ȥ��դ����ῧ�Τ����˿��������륳����˥�����ǿ����դ�����ä�����������ͭ̾�Ǥ褯�Τ�줿�äǤ���

�ä����Ӥޤ����������Υ����������ǡ֥ᥳ��פȤ�����Τ�����ΤǤ�����ˤΰ¼�Ǥ������ܹ����Ҥ������餷���ΤǤ����ɤ⥢�륳�����ٿ����⤯�ư��줤ɬ�ܡ�������������ͭ��̣�����ʤ���̣����Ǥ���

�����褦��ʪ��ȥ��������������ޤ��ä�������ˤʤ�ä�¾�μ�¤������⥢�륳�������ʬ��̣����(���륿�ߥ���ʥȥꥦ��ˤ������ޤ������̤�ή�̤�������

���ܼ�ϻ�������(����Ф��������礦������Ȥ�����Τ��ƥ�ӤǤ�����˹��𤵤�ޤ����������������ܼ��ĤΤޤˤ���ɽŪ�������Τ褦�˾���Ԥϻפ�����Ǥ��ޤ��ޤ�����

���������š�����������뿩���ʤ˵��Ǥ��äȻ��Ĥ٤�

̣���������⤽���������֤��������Ͼ컺�ȤǤ���٤���Τ��絬�Ϥ˹���Ǻ����Ȥ������Ȥ��ԻĤ˻פ�ʤ��������������ΤǤ���

�ޤ뤫���ʤΥڥ�䤭���Ф˥����֥꤬�������Ƥ����ΤǤϤȤ������������ؤε��ǤǤ��������ʤ������ꡢ��Ф��ݤˤ������Ϥɤ�ۤɿ��м��ˤʤäƤ��ꤹ���ǤϤ���ޤ���

�Ȥ��˹�ʪ�ʾ������ơ���Ʀ����ʤɡˤβù��ǤϤۤ�Ȥ������äƤ���ΤǤ���

�Ʋ��Ǥ��Ƥ����ơ�ʴ�ղù�������ä����Ȥ�����ޤ����ɤ⡢��ȤΤۤȤ�ɤ������Ȳù�������ݽ��Ǥ������ܤ줿ʴ�Τޤޤˤ��Ƥ����ȡ������ˤ�ɬ�������ʱ�������äƤ��ޤ���

�ƾ�콵�֤�ù����ˬ��ʤ��ȡ��������䱩��γڱ�ˤʤäƤޤ���������϶������ݽ���������Ư����ʬ�����ݡ����Ȼ������ݤȲ��٤ⵡ����ʬ�Ƥ���Ω�ơ������ꤹ��������ؤ����ꤷ�����ѤǤ���

���ʹ���κ�Ȥ��Фβϸ����Ф��Ѥ�褦�ʤ��Ȥ�Ҥ����鷫���֤�

�٥�ȥ���٥���ή��Ƥ���ѥ�䤪�ۻҤ�Ҥ�����ͤ�ꤹ��Ż��⡢��ˤ�ñĴ��Ȥ������Ǥ���

���𤫤餹���ΤȤ�����JT�����ܤ��Ф��ˤι��줬����ޤ��������Ǥϻ洬�����Х�����¤���Ƥ��ޤ���

�����˻Ż������ä����Ȥ�����ΤǤ����ɤ⡢���ä��դ��Ф����ڤ꤯�������������ˤ���������ȻפäƤ����顢�����ʤ���

�դ��Ф�����ǡ��������������ơ���Ǵ����ơ�Ȣ�᤹ͤ������Ǥ������Ƶ����⾲�����Ǥ�����

���äˤ��ȡ��դ��Ф��ϲ�ι�ʪ�ʤ�������Ǥ��������Ǥ����ݤ��դ���ȹ�����ϲ���餱�ˤʤ�Τ��Ȥ���

���Х��ι���Ǥ���������Ǥ��������ϥ�������å����ȤʤäƤޤ�����

���ʤߤ˹�����ϥ��Х����դ��ɤ���꤬���Ƥ��ޤ������ʹ���Τ褦�ʴŤ����Ǥ��äȤꤷ�ޤ���

�ä�ڥ���ᤷ�ޤ���

�֥ڥ�������Ƥ����Сפäƻ�Ͽ��٤����Ȥ�����ޤ��ʤƥ�Ӥ���˳������ɬ���ФƤ��뿩��ʪ�ʤΤǡ��������٤ο���ʪ�ʤΤǤ��礦��

�դ˸����С���������ʪ�Ф��꿩�٤뤫����˳�ˤʤ�Ȥ������Ȥʤ�������ʤȻפ��ޤ���

| ���Υ���ȥ��URL |

( 2.9 / 205 )

( 2.9 / 205 )Thursday, December 11, 2014, 07:54 PM

12/11������������������Ǥζ������̤ϣ����٥���롿Ωˡ��ȥ�

��ץ���Ȥ����Ⱥ�Ȥ�¿���Ǥ��礦�����ޤǤ�����ʬ����ץ��ʥѥ�����ˤ˸��äƽ�Ƥ����������̤Ǥ���

����Ǥϡ����Υ֥������٤�ʸ�ϤǤ����������ޤ���ʻ�䥻�ߥʡ��ǵפ��֤�˱�ɮ�ʤ��ä������Ѷ�ϫ���ޤ�����ñ�ʴ������ʤ�����ʸ���������ä�����ޤ�ʤ���

�ۤ��25ǯ��������Ǥϥ���ե��٥åȤ���ɽ���Ǥ��ʤ����Ȥ����̤ǡ���ä����ܸ줬ɽ���Ǥ����ץ����եȤ��о줹��Ȱ쵤�˥���ԥ塼�����ȶ��ʪ�Ȥʤ�ޤ�����

�����Υ�ץ���ѥ�����Υ���å����ԡ��ϡ���Ū�ġ���פȤ���ʸ����¿�Ѥ���ޤ��������ʤ��Խ��⼫ͳ���ߤǹͤ���ޤȤ��ˤϤ���ۤ������ʤ�ΤϤʤ��Ȼ�⤹����Ǯ�椷�ޤ�����

�����Ȥ˥���ԥ塼���˽����ܤ��ơ���ץ������������Ȼפ��ͤ�ɽ�������������Ȼפ��ͤ���ʬ����ޤ���������ԤǤ���

��Ұ�����˽��ƥѥ�����륵���ޥ��ޤ��ޤ��ȴѻ����Ƥ���ȥ�������Ȥ��ä�ɽ�����եȤˤϴ�ò����ΤǤ����ɤ⡢�Żҥ��ϤۤȤ�ɴؿ����ʤ���

̵�����½�������Ȥɤ��ʤ뤫���ץ��ȥ����Ȥ��Ƥ��ä�������ɤ�ǡ����������Ĥ˶��������ã�˱��������롦�����������ǥץ�������ˤϹ��Ǥ��Ƥޤ��������ԡ���ξ����̤����ܤˤ�ʤ�ޤ��������ޤ���ʤ��Ȥ���Ф���ΤǤ����������ϥѥ������ʸ��������Ȥ���ª���Ƥ��ʤ��ͤ��ۤȤ�ɤǤ���

��Ū�ġ����ª���Ƥ���ͤϤ���ۤ�¿���ʤ�

�Ϥ����ƥѥ�����䥹�ޡ��ȥե�����ۤ���ڤ��ơ��Ϥ�������Ū�ġ���ˤʤä��Τ����Ȥ�������ϻĤ�ޤ���

ƬǾ������Ȥ��Ƹ����礦�ͤ���������ǡ������ͥåȤز��٤˰�¸���ƹͤ��뤳�Ȥ��������Ƥ��ޤ��ͤ⤤��ΤǤ���

���դΣΣȣ˥����������å����ܤǤϡ��ɽ�������������������������礭�ʳ�������Ƥ���Ȥ�����𤬤���ޤ�����

���Τ褦�ʼ��ã�˥�ݡ��Ȥ���ȡ�Google�Ǹ������Ƹ��Ф�������������Ĥ�ơ����������Թ���ɤ���ʬ����ڤ�Ž��ʥ��åȡ��ڡ����ȡˤ��ƥ�ݡ��Ȥ��κۤ�¤��夲�Ƥ��ޤ��ޤ���

�Ȥ������礭����Ȥ��꤬����ޤ���

�ɽ��γ����ˤϼ�ʬ�ιͤ��������ʤ�

�����ͥåȤ�¾�ͤιͤ��Τޤ�������ơ�����������¾�ͤΰո��ԡ����Ƥ��������������Ҥ٤�Ȥ����и����������ʤ��Τǡ�ʸ�Ϥ�ή�줬�����Ǥ���Ф���Ǥ褷�ȹͤ���ΤǤ���

�����ɽ��Τ�������ϥͥåȤǻ��Ȥ���Ƥ���ʸ���ˤ����ꡢ��������㤦�����Ƿ�����Ƴ���Ф��Ƥ��ޤ������ʤ����ʸ�Ϥ��٤Ƽ�ʬ�ΰո��Ǥ��ꡢ���Ȥ�ȿ�ڤȤ��ƥͥåȤ�ʸ������Ѥ��Ƥ���ΤǤ���

�����ؤǤμ���Ĵ���ʤΤǤ���������ϥ����ͥåȤ����������ǰ�ä�����ˤ����������ʤΤǤ�����ʬ�ιͤ��ΤĤ�꤬¾�ͤΰո��Τޤ�����̵�������Ǥ��ޤ��ΤǤ���

��ɥ����ͥåȤǰո�������ʤ���Ԥ�����������

���ȤǤ��������������뤳�Ȥ�����������ɤ⡢��Ĥ����˿������겼�������ǤϽ��Ҥˤޤ���ʪ�Ϻ����ʤ��Ȥ��������ǽ����ޤ�����

��ץ����եȤ��лϤ���������ȥ饤���ǥ������Ȥ������եȤ��о줷�ޤ�����

�ѥ������ʸ�����Ȥ����פäƤ��ʤ��ͤϡ����Υ����ȥ饤���ǥ������Ȥ�����Το����ˤϤۤȤ�ɴؿ�������ޤ���

�����ȥ饤�ǥ������Ȥϡ�����ʸ�϶�������٤�ʸ�Ϥθ��Ф��Τߤ��Խ����륽�եȡʥ�ץ��ε�ǽ�ˤǤ������ز���������֤������ؤ����ꡢʸ�Ϥι�����ǽ�˷���Ȥ��ˤȤƤ���Ω�ĵ�ǽ�Ǥ���

�����ȥ饤�ǥ�����������Ū�ġ���ˤդ��路��

���Υ��եȤ��о줷�����Ȥǡ�ñ�ʤ�ʸ��������ͤβĻ벽�Ȥ�����Ū�ġ���ˤʤä��ȸ����ޤ���

������ǰ�ʤ��Ȥˡ�����ԥ塼����ǽ�Ϥ����ʤ˸��夷���Τˤ�ؤ�餺�������ȥ饤�ǥ��������о����20ǯ������ۤȤ�ɿʲ����Ƥ��ʤ��ΤǤ������ߤǤ������������ؤ����٤����ʤ��ΤǤ���

��ץ����եȤ�ɽ�����ȥ饤��ˤ��ƤߤƤ���������ñ�˾���γ��ز����Ǥ�������Ǥ���

�ȤäƤߤ�Ф狼��ޤ�������������1��ʸ��������ޤǤϤ���Ǥ����ΤǤ���������ʾ���������ʤΤǤ��������ȥ饤�������Ĺ�Ծ���餺��ȽƤߤ�Ф狼��ޤ����ʽ����ȤϤʤ����ɡ�

��������ȯɽ�����Τ褦�ʤ�ΤǤϽ�ʬ�ʤΤǤ�����ñ��ʳ��ز��䥰�롼�ײ������Ǥ�ʣ���ʾ���Ͻʤ��ΤǤ���

����ۤɿʹ֤λͤȤ�����Τ�ʣ���ʤ�Τǡ����ȸ��ߤ�Ԥä����褿�ꤷ�����ä��Ȥ��ä��ȿ����ʴ�Ϣ�Ť����ʤ���Ƥ��ޤ��������ñ��ʼ�����ή���ɽ�����뤳�Ȥ��Բ�ǽ�Ǥ���

ī����ʹ�˼�����Υ����ȥ饤�ǥ��������Ҳ𤵤�Ƥ��ޤ��������ǤϿ����ʥ����ȥ饤�ǥ�����������������ȯ����Ƥ��ꡢ���ΰ��Scrivener�ʥ�������ʡ��ˤ��Ҳ𤵤�Ƥ��ޤ�����Scrivener�ξҲ�ӥǥ���Youtube�ˤ���ޤ���

�ޥ��������ɥ����Խ��Ǥ���Ȥ��������⤷�Ƥ��뤰�餤���ʡ�

��ǰ�ʤ��Ȥ����ܸ��б��Υ����ȥ饤�ǥ������Ϥʤ��ΤǤ��������Ǥϥ����ȥ饤�ǥ������γ�ȯ������ʤΤˡ��ȤƤ��ǰ�ʤ��ȤǤ���

��ȯ��Υ����ȥ饤�ǥ������Ǻ������줿������ͤϾ��⤬�ʤ��ס���¼�ҡ����ıʰ졡�����Ź�ˤ���®��Ź���ɤ�Ǥߤޤ�����

�������������Υ饤�ȥΥ٥�ʤΤǡ���κ��ʼ��Τ�ɾ�����㤤�Ǥ������줰�餤�Ͻ�Ȥ�������ǡ���������ƤϤʤ�����´���ͯ���ޤ���Ǥ�����

| ���Υ���ȥ��URL |

( 3 / 185 )

( 3 / 185 )Wednesday, December 10, 2014, 12:45 PM

12/10������������������Ǥζ������̤ϣ����٥���롿Ωˡ��ȥ�

������ī����ʹ�ΰ��̤˷Ǻܤ��줿�����줿�����������Ƥε����Ǥ���

������ī����ʹ�ΰ��̤˷Ǻܤ��줿�����줿�����������Ƥε����Ǥ���

��Ҳ����Ǥ��ꡢ�Ҷ������ˤޤȤ�ʿ�����Ϳ�����ʤ��Ȥ��������٤��ʤ���ī���Τ���ĺ�����Ǥ���

�ͥå���Ǥ⡢��������餺ī����ʹ���Ԥ����۵������Ȥ�������������ϤΤʤ�����Υ�蘆�������������������������äƤ��ޤ���

�����ˤ狼��褦�ʤ�������������������ޤ���

�۶��ԤȤλ��̤ʤ�Ҷ���18�ФޤǤϸ���ǯ�⤫���²ǯ�⤬��ʧ���ޤ���

�⤷Υ���Ǥ���С��ܰ����Ѥ���Ƥ���ʧ���Ϥ��Ǥ���

�Ȥ��������ΤȤ���Ư����Ƥε�Ϳ12���ߤ������ݸ�ٵ뤵��Ƥ��ޤ������ʤ��Ȥ�15���ߡ�20���ߤۤɤ��긵�ˤ���櫓�ǡ�����Ǥʤ���迩��̵���Τ��ˤ�����䤷�ξƤ����Ф������٤��ʤ��ΤǤ��礦������ǯ�ˤϿ�ƻ��ߤ��줿�ȤΤ��ȡ�

�������ɤ�Ǵ������Τϡ�

������Ƥ������㳲����������ΤǤϤʤ�����

�Ȥ������ȡ�

�����ݸ����Ԥ�Ĵ��������4��ۤɤ��ä�����Ⱦ���ۤɤ��ä��������������⤷������ǽ�㳲�ԤǤ��ä��Ȥ�����̤Ǥ�����

��������϶�˻�ë�ʤ����ˤȤ������ۤ�ϫƯ�Ԥ��϶褬����ޤ������Ǥ������ʤˤ��ʤ�ˤǤ����������Υ��硼������Ȥʤä����ǡ����ޤǤ�ޥ���ʤʤߤ��Ф��ˤϸ�����̾���˲�ޤ���

���ޤǤ��⤤�Ƥߤ�С����½ɤ����˺¤������ꡢ������夲��ͤ�������Ȥ����Ǹ����ޤ����������ӤϤ��ޤǤ����ä�ʷ�ϵ��Ǥ������ƽ�Ȥ������ݤ�����Ȥ���ɽ������������äƤ��ޤ���

�����ȤˤۤȤ�ɤ���ϲ�����줬�ֲ��ϸ��ϼ�Ĺ���ä�����פȤ��ֲ��ϰ�ή��Ȥδ��������ä�����פȤ��������椫������ꤢ�ޤ���ȯ���Ȥ��ä�����פȤ����������ϲ������ڤäƤ��פȤ��֥���ꥫ�ȼ�����ư��ۤ�������פȤ��Ȥ����������Ƥ���ʪ�������ȸ������������褦�ʤ��ȤФ������ˤ��ޤ���

����ǺǸ�ˡ֤��������äȶ���ߤ��Ƥ���פ��Ǹ�˲ä��ޤ��ʾС�

Ƨ���ݤ����顢�ޤ��㤦�Ȥ�����ή��Ƥ������Ȥη����֤��Ǥ���

��ʬ��ľ��Ǥ��ʤ��͡��Ϥ����Ƥ��ѡ����ʥ�㳲�Ȥ��������¤ʤ�������Ǥ���

����ʬ�ϼ��ϤȰ㤦���̤ʿ�ʪ�Ǥ���Ȼפ�����

�����̤ˤ䤿�鵤�ä��ꡢ�֥���(�ع�����̾��ޤ�ˤˤ������

���ä������˼�ʬ�μ����äΤ褦�˸���

�����ۡ�̴�ۤȸ��¤ζ��̤������ޤ��ǡ���줹��

����ʬ�濴����ʤ��Ȥ����ͤ�

�ʤɤʤ�

�Ĥޤꥬ���������ȡ�

�����ͥåȤΥ���ǡ������¡ʤ��夦�ˤӤ礦�ˡפȤ������դ����뤽���Ǥ���

�մ���������κ�����ʬ���������Ѥ��Ƥ��Ȥ�����������ꡢ���̤�ǽ�Ϥ����Ϥˤ�äƥ������ˤʤ��̴�ۤ��뤳�Ȥ�ï�Ǥ⤢��Ǥ��礦��

���Τ褦���Ĥ��������֤Τޤޥˡ��Ȥ�����Ƥ��Ȥʤ뤳�Ȥ�ؤ����դʤΤ������Ǥ������줬�ѡ����ʥ�ƥ��㳲�Ȥ�����ʬ��ľ��Ǥ��ʤ������¤ΤҤȤĤǤ���

�ä��ᤷ�ơ�ī����ʹ�ε������о줹�뤳�Υ�����ȡ���ë�Τ��ä���Ȳ����㤦�ΤǤ��礦�������Ϥ����褹��ǽ�Ϥ���ǡ���Ƥ���Ȥ������Ǥ�����Ʊ���Ǥ���

��ë����ư������ʹ�����ΤǤ����������ݸ�Ԥϸ���ͤ����˶�äƤ��ޤ��ΤǤ���������������ˤϤ����˲��¤���Ω�Ƥʤ��Ȥ���ʤ���Ȥ�����äȤ���¤�����Ԥξ�缫ư������ߤǤ����顢��ȤˤȤäƤϼ��եȥ�֥뤵���ʤ���������ݸ�ԤϾ����դʤΤǤ���

�ä�ʹ���Ƥ���֤ˤ⡢����Ԥ�Ź�Ҥ�����λ�ʧ����ͱͽ���Ƥ����ˬ�ͤƤ��ޤ�����

���Τ��Ӥˤ����������˻ȤäƤ��ޤä�����͡���Ƥ��ޤ�����

�����ݸ����٤ʤ�Ƥ��Ƥ��ޤ��Ȼפ�ȿ�̡��Ҳ�ˤϰ�����Ϥ��Τ褦���η��٤��ȯ������Τ��Ȥ������¤Ǥ���������褷�Ƥ�������Ԥ⤤��Ǥ��礦��������ʬ�ϻŻ���Ǥ����˻��֤��٤������ʤ��ͤ�����Ϥ�¿���Ǥ��礦��

�����ϤΤʤ������㳲�Ԥ�����ʾ�ϡ�

�����ݸ����٤ϼҲ��ȤʤΤǤ�

�ޤ����٤δڹ�ι�̱��ߤ�ޤǤ�ʤ����ƥ�Ӥ˽Ф륿���Ȥ�������Ȥʤɤ�褯�ߤ���ѤʿͤФ���Ǥ���

���ĤΤޤˤ����㤤���ˤʤä���ä��ΤǤ�����

| ���Υ���ȥ��URL |

( 3.1 / 354 )

( 3.1 / 354 )Tuesday, December 9, 2014, 12:15 PM

12/09������������������Ǥζ������̤ϣ����٥���롿Ωˡ��ȥ�

�ʤ����������������Τ������ʥ����ȤǤ��ä����ꥹ�ȶ�����®�����ϤФ����Τ����Ȥ���������������ܤν�ɾ�Ǥ����֥��ꥹ�ȶ��ȥ���������ɥˡ�����������(Rodney Stark)���������ǼҴ���

��Ȥ�ȥ��ꥹ�ȼ��Ȥ��۶����Ƥ������ϡ���Ʊ���衦��Ʊ��ͭ���Ҳ�Ū�������ܤȤ����Ҳ���Ū�ʾ����Ĥ˲�ޤ���

�Ȥ������ڥƥ�����ȤʤꡢAC40ǯ��1000�͡ʿ���0.002%�ˤ���AC350��3400���͡�56%�ˤ�300ǯ�ǹˤޤǤʤ�ޤ���������Ϥʤ�����

��ʾ�кѤοʲ��ȤȤ�˾�ή���ؤ����ꥹ�ȶ���ٻ���������

���ä����ñ�˸����Х���䶵����¤��ʥǥ����ˤĤ������������ȥ�å�����¤��ȥ�����������λ��̰��ΤĤ��뽡�����ץ��ƥ�����Ȥ϶��Ĥˤ���������ӶػߤȤ��ä�������Χ��ȿ�Ф��������Ǥ��ꡢ����ˤ���¤���¸�ߤ�����Ȥ��Ƽºߤ����������ʤ�����ˤ��оݤȤ�����Τ������������Ȥ��ä���˥ƥꥢ�˥���Ȥ��������ΰ��ɤǤ���

��Ȥ�ȶ����Ȥ�����ǰ�ϥ���䶵�ȼ��Τ�Τǡ����ϥ��ꥹ�ȶ��ǤϤ��⤬���������Ȥ�����ǰ��ǧ��Ƥ��ޤ���Ǥ�����������ඵ�Ǥ�������ǧ����Ƥ��ޤ���

�Ȥ�������ҥڥƥ���������ǧ���ư쵤�˷�����ԻԤξ�ή���ؤλٻ������Ƥ��ä��ΤǤ���

�ʤ���ή���ؤ䷯��ã���������줿�Τ��Ȥ����ȡ���ή���ؤ������Ʈ��ʤ����顣���Ϥ�����Ϥ�������������ϤǤ��뤫��Ǥ�������䶵�����������뤳�Ȥǥ���䶵�̤���ܳ��ؤ����ꥹ�ȶ��ز������Ƥ��ä��ΤǤ���

���ܤǤ�Ʊ�����㤬����ޤ���

����������Ŀ����ȿ��Ŀ�Ĺ�����Ϥ���ä��ΤϤʤ����Ȥ����С�����ޤǤ�ʩ�����Ϥ���̱��������Ƥ��ޤ����������Ȥ�����ʹ�����Ϥ����Ǥ�������ĥ�����̱��������ᡢʪή���Ф��ƾ���˴��Ǥ��ƻ������פȤ��Ƥ����ΤǤ���ʩ���Ȥ��äƤ���ʼ�Ȥ������߷���������������̱�ˤϾ�Ǽ��ϫ������פ��Ƥ��ޤ�����

�����ȿ�Ф��ƻ����Ҥ��֤��ʤ��Ԥ��������͡ʤҤˤ�ˡפȤ��ƺ��̤��ޤ�����

��Ĺ�ϳڻԳں¤Ȥ��ä���̱����ͤ˾���μ�ͳ��Ϳ���ޤ������������פ��ˤ�줿����������ȿȯ���ޤ����������Ʈ�ɽ��ĤǤ��ä�����������ܻ����������䤷�ˤ��ޤ���

���ߤʽ�����̱������ϻٻ�����ʤ��ΤǤ���

�����⼫���������̱�Ż��Ű�줷�Ƥ��ޤ���������Ȥ��ä����幩����Ԥ����Ǥ�ڸ�����������״��Τߤ˸��ꤵ���ޤ��������������ϡ��Ƥμ����̡�����ʼ�Ϥ�����Ǥ����ͤ����䤷����������뤳�Ȥ������ο�ǰ�Ǥ���

���������Ǥ�Ʊ�������Ǥ��ä��櫓�Ǥ���ʸ����ȯã�ȤȤ������(���ϡˤϺ��Ϥ�Ʊ���ˤʤꡢ��פ��ͻ��Ż뤷�ʤ��ƤϤʤ�ʤ��ʤä��Ȥ������ȡ�

���ꥹ�ȶ��ζ����Ǥ��뺲�εߺѡʽ����ˤˤ���ν�����ä�ä����Ȥǡ����ꥹ�ȶ���˽�����Ϥ�ޤ����ʤ��Τ褦�˽ȥ��ꥹ�����ϤӤä��ꤷ���㤦���ʎ�������

�ʤ�˽�������Τ��Ȥ����ȡ��֤��������뤳�ȡʡ��������Ϥγ���ˤ�����������˶�Ť�ƻ�פȤʤäƤ��ޤä����顣�۶��̤���ߤ�Сֶ��ߡ�greed)�פȤʤ�櫓�Ǥ�������ϥ���䶵�̤ؤ����Τθ��դ��ä��Τˡ�Ʊ�����Ƥ��äƤ��ޤä���

���줬�ڥƥ���������ꥹ�ȶ��κ����̷��Ǥ���

�����饭�ꥹ�ȶ���Ǯ���˿��Ĥ���ͤ����ϡ������ν����ʺǸ�ο�Ƚ�ˡפ˴��Ԥ��������ƿ����ʥ����������ꥹ�Ȥ�����뤳��(���סˤ�Ǯ˾����ΤǤ���

����ˤ�äƤ��졦����

��������sekai no owari (�����ν���ˤȤϡֺǸ�ο�Ƚ�פǤ�

| ���Υ���ȥ��URL |

( 3 / 155 )

( 3 / 155 )Monday, December 8, 2014, 11:27 AM

���դ�NHK����ǡ�Ĵ���ϲ����Ѳ��Ǥ��ꡢ���η�̿ʹ֤Ͼò����פ��륨�ͥ륮����ƬǾ�ز��Ȥ��Ǥ���褦�ˤʤäơ���Ǿ��ȯã����ʸ�������Ȥ��Ǥ���褦�ˤʤä��Ȳ��⤵��Ƥ��ޤ�����

����η��ȿʹ֤��η��ΰ㤤��IJ��Ĺ���ˤ��Τ������Ǥ���

��¡���������ʤä����Ȥ�ƹ�Τ��٤��ʤ�����Ԥˤ��Ŭ�����Τ˿ʲ������Ȥ������á�

����ʪ��ò�����Τ����̤Υ��ͥ륮����Ȥ�

���Ƥ���֤Ǥ���¡�ϳ�ư��³���Ƥ��ޤ���

��ư�˻Ȥ��륨�ͥ륮���Ͼò��Υ��ͥ륮��ʬ���������Ĥ�Ǥ���

Ĵ������ʹ֤�ưʪ�ǤϾò����פ��륨�ͥ륮���Ϸ�Ū�ʺ��ʤΤ��Ȥ���

�����ǥ���֥��180��20ʬ�ۤɾƤ��Ƥߤޤ������Ĥ�ȴ���ƥ��ʥ��Ⱥ��䵮�ŤʥХ�����ͤ�ƥ����å�����Ȥ�ȴŤ���Ǥ��������Ƥ��ȤȤƤ⤪�������ʤ�ޤ�������ĤΤĤ�꤬��Ĥ��äڤ�˿��٤Ƥ��ޤä���

���������������Żҥ�ǽ������̣�����Ƥ���ΤĤ��꤫��

| ���Υ���ȥ��URL |

( 2.9 / 264 )

( 2.9 / 264 )Monday, December 8, 2014, 10:55 AM

12/08������������������Ǥζ������̤ϣ����٥���롿Ωˡ��ȥ�

���ܤ�͢�Ф������ʤΤϡ��ץ���͢�ФȤ������ϤǤ����������ݤ������餦��ΤǤ���

�����������ϡ��ץ饹���å������Ǥ���ʥե��䥨�������¤���졢�����αղ�����������Ǥ�ø�岽���֤ʤɤʤɡ�

�߹���̤Ǥⳤ���ǤΥץ��ȷ��ߤϰ������ڤ�ʤ��褦�Ǥ����������ʤΥץ��ȷ��ߤ�ͭ̾�ʤΤϡ������������IJ��������Υ��˥�����滰�ȤǤ������ϤǤ���Ǥ���Ω����ɩ�Ź������������ǤϷ��Ĺ��ȡ���������ꡢ���륬�Τʤɤ��ʡ�

���ܤμ���͢���ʤϼ�ư�֤����ǤϤʤ�

�ºݤ���¤������͢���ʤμ�ή�ʤΤǤ���

͢���ʤȤ������פ�Ȥ�ȡ������ù����Ȥ����ۺ����Ȥ����⡼�����Ȥ������ӥ�Ȥ��ä���Τ˺�ʬ����Ƥ��ޤ��ΤǸ����ˤ����ʤäƤ��ޤ��ޤ���

ȾƳ�Τ���̩�ù������ץ쥹��¤����ʤɤ�͢�Ф����С������Ǽ�����¤������ޤ�ޤ븽�Ϥر��ӹ��ޤ�Ƥ���ΤǤ��礦��

�ץ��ȥ��˥�������ʬ�Ϻ��Ǥ����ܤˤϤ��ޤ���

���ܹ���ǤϿ����˷��Ƥ��빩�졦��¤���ϤʤɤϤ⤦����ޤ���͡�

20ǯ�����餳��ʾ��֤ǡ��������乩�ȹ�������ع��ʹ���ˤ�Ф��餽�Τޤ���������٥ȥʥࡦ����ɡ�����ɥͥ���������س�����̳�Ȥ������Ȥ⺣�����������Ǥ���

����Ϥ����ΤǤ����������������Ϥޤ�Ȥɤ��ʤ�Τ����Ȥ������Ȥ����Ū�˲��⤷�������������ɤ��Ƥ�����ޥ��˼�����Ƥ��ޤ�����

����Ū�ʲ��ʹ��������ܤβ��ضȳ��Ͼ����ܤ������ʤ�

����㻺�����������ί�ޤǰ�Ӥ��ƹԤ�줿�ꡢ�������Ȥ��ä������ʸ�����¤����褦�ˤʤ�Х����Ȥϣ��������Ȥʤ�Τ��Ȥ���

�⤦���ܤ��������ʤ���¤������åȤϾä��ƹԤ��ĤĤ���ޤ���

���������䥫���ܥ����ݤȤ��ä����ⵡǽ�����ղò��ͤ����ʤΤߤ������ΤӤ�Ǥ��礦�����������¤�����ⳤ���˺����褦�ˤʤ�Τ⤽��ۤɱ���ǤϤʤ���

Ŵ�ĤǤϹ�ĥ�Ϥ����ĤϽ��⿷���Ĥ�JFE(�����ܹݴɤ������Ŵ�ˤ���������ʤ��äƤ��ޤ����������ʤǤ϶�°������BHP Billiton��Anglo American��Rio Tinto �Ȥ��ä��ۻ���ȯ�λ����㡼���ǽ����ʤˤޤǰ쵤�̴ӤǤ������Τ⤽��ۤ���ǤϤʤ��Ǥ��礦���Ȥ������ƶ����ˤʤ���Ȥ�����Τ��ʡ�

����������ޤ��Τϻ�Ȥ��Ƥϼ�����ή��

ŷ���Τޤޤ����ʤǤϲ��ʤϱ�ť�κ��Ǥ����顢�����������ʤ�Τϼ�����ή��ʤΤǤ��礦��

�������Ƥߤ�ȡ����ĤƥХ֥����ˤϲַ��Ǥ��ä����ܤ���Ŵ�䲽�إץ��ȴ�Ȥ�̤��ϰŤ��Ǥ�����äȤ��ܶȤDzԤ��Ǥ����ΤǤϤʤ�����ͭ����������ư����ô�ݤˤ�����Ǥ��Ԥ���ͻ������줿����Ǥ��������Ƥ����۴Ĥ����ƶ⤬���������������ʤ��Ƥ����ΤǤ���

�߰¤Ȥʤäƥץ���͢�ФϤޤ��ޤ�����ˤʤäƤ���

�Ĥޤ�¾����������������Ƥ��Ƥ����ȡ���ɤ����ܤβ��ػ��ȤϤ����ϤˤʤäƤ����Ȥ�����¤Ū�ʾ����ˤʤäƤ���ΤǤ���������ʬ������äƤ���褦�ʤ�Ρ�

���ػ��ȤϺ�ȶ�Ϥ����������ˤ��������ܤλ��Ȥδ��äǤ�������ɩ���ء����沽�ء���ͧ���ء���������������ҡ���ʬ�Ҥ䵡ǽ������¿�ͤ��������Ƥ��ä��ΤǤ���

��ε�����Ǥ����褦�˹����������ضȳ��Ϥɤ�ɤ�̾�����Ƥ���������

�������Ȥ��ä�����ʥ���ӥʡ��ȴ��Ϥ����ä����Ȥ�����ޤ���������ϤĤ����ƤФ���Ǥ��������Ĥ�ߤ�Ⱦ���30ǯ�塢40ǯ��Ф���ǡ��۴ɤ��餱������㿧�쿧�ǥ��˥�Τ褦�������Ǥ���������ع��μҲ�ʤǽ��ä��������ӤΥ�������ΤޤޤǤ������դΥ��䥯�졼��ΤƤäڤ���Ф���Բ��ǡ�ͷ�Ӿ�Ȥ��Ƥ����ʾС�

�������ä����ʤ������̵���ʤäƤ����Ǥ��礦��

http://archive.mag2.com/0000102800/index.html

��������������������������������������2014/12/5��No.2958

����������������������������������������������������������������

�������ä��ɤ����С��������Ѥ��ȻŻ������Υͥ��ˤʤ�

����������������������������������������������������������������

���� ��������������

�����������ΣΣ����

��������������������

����������ʤ������������ʤλԾ칽¤���Ѥ��ĤĤ��롣�������ʤɤ�

���������Ǻ��ʤ���͢������������Ǻब����Ծ�˿�Ʃ���Ϥ��

���������������������ʵ��θ�®��;�괶�����ޤꡢ�����ؤ�͢�Ф丽��

�������������ľ�̤��롣���ܤ��в���ȤϹ��⳰�ǰ��ʤ������̾�������

����Ƥ��롣

���кѻ��Ⱦʤ��в����ʤ��ǰ�ɸ�Ȥ������Ф���֥������͢������

���ϡ�10�������͢��������3900�ȥ�ȱ߹���ä���ǯ����ꣲ��¿����������

��͢�Ф�18��4700�ȥ��Ʊ����Ķ���äƤ��롣͢�Ф���͢������������Ķ

�����ϡ������װ��������ǯ�����Ǥ⣹�������ǯ�餫��18��̾�������

�����ߤ�ˬ��ȤȤ�˻Զ����䤨������ס��ƴ�������������ʤɤ�

���������Ȥ���������Υޡ��Ϻ�ǯ��͢���̤���ǯ���15�����ٸ��븫�̤�����

��Ʊ���ʤϹ��������Σ��䤬͢�Ф���뤬��������ư�����ʤβ��������

�������ӤǤ�����Ǯ������������������������

�����������������������������������������ܷкѿ�ʹ���������

��������������������������

�����������ڤλ������ͤ���

��������������������������

���������Υ��ޥ��ǡ��ָ������ʤ������äƤ���ʤ顢��������Ѥ��ƥӥ�

���ͥ��Ƥ������δ�Ȥ����ϳʹ��Υ�������ʥե�������ץ饹

�����å��䲽�����äƤ����Ȥ����ʲ��ʤ�¤��Ǥ��롣�פȽ���

�����������ʥե��ϼ��פ����ꡢ��̡�����͢���̤⸺�äƤ��롣

���ʤ�����

�����Ĥϡ�������פ����¡�

������������������ǤϤʤ���

����¤Ū���Ѳ��������ܤ��������ضȳ���̾������Ϥ��ɤ�����Ǥ��롣

�������Ϲ�������Ǥʤ������ܤ�͢��������ʤɤˤ�ڤ�Ǥ��뤷������

���ʤɤ��в��������������ͤ����ܤ˿�Ʃ��������Υ�������å�äƤ��롣

���������Ū��ȯ������Τ����㥳�����в�����������ˤ��͢�Фγ������

�����������ǺǤ�²����в����ʤ����Τ����컺�������������������

���Ǹ�������ܤ��������ʤ�꣹��¤����ʤǺ��롣���ߤϲ���������¿����

����������礷�Ƥ��ꡢ�����쥢�����ˤ�͢�Ф���뤳�Ȥˤʤ롣

�������ǰ¤��Τ�����ꥫ���������륬��ͳ��Υ�������������ʤ����ܤ���

������¤������߷��������������������ǯ�ʹߴ������뤿�ᡢ���̤˥�����

���ϰ��͢�Ф���뤳�Ȥˤʤ롣

�����μ��������ú�����륨��������������Ȥ����ܤ�ꣴ��¤���

���������������줫���������֤����Τǡ����ܤ�����ޤॢ��������͢�Ф�

����Ⱦ��������������������ܤؤ�͢�Ф���롣

�����ܤ������͢�Фθ�������©��©�ΤȤ����ˡ�����������Τ褦��������

���饤�Х�и��ˤ�äơ����ܤ��в��ȳ��������̾���ɬ�����

���в����ʤ���¤���縵�Υʥե�����å����ϡ����ܤˣ����𤢤뤬����ǯ����

����ߤ�����������ǯ�ˣ��𡢣�������ǯ�ˣ������ͽ��ǣ�����ˤޤǸ��롣

�����θ�⡢�嵭�������͢�Ф�������Τǡ��������ʼ��פϸ��ꡢ���ʤ�ʥե�

������å�������ߤ������ޤ�롣

�����ܤ��������ز�ҤϤ�ۤ�Ū�Τʻ��Ⱥ��ԤƤ椫�ʤ��ȡ��бĤ����֤�

�������֤ˤʤ롣���ƤΥ饤�Х�ϴ��˺��Ԥ�λ���Ƥ����⤤���פ�Ф���

�����뤬�����ܤ�ư���ϤΤ�����

���߰¡������¤��ɤ������⤷��ʤ�����¿�������ܴ�Ȥ��ɤ�����������

�������äƤ��ʤ��ä��褦����

| ���Υ���ȥ��URL |

( 3 / 321 )

( 3 / 321 )��� �ʤ�